1874, l’ouverture du parc de l’île Sainte-Hélène

Plongez dans l'histoire du parc de l'île Sainte-Hélène, qui fête ses 150 ans.

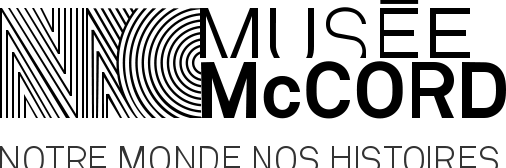

Il y a 150 ans, le 24 juin 1874, jour de la Saint-Jean-Baptiste, était inauguré en grande pompe le parc de l’île Sainte-Hélène, premier grand parc public de la ville. Cette ouverture précédait de près de deux ans celle du parc du Mont-Royal (24 mai 1876).

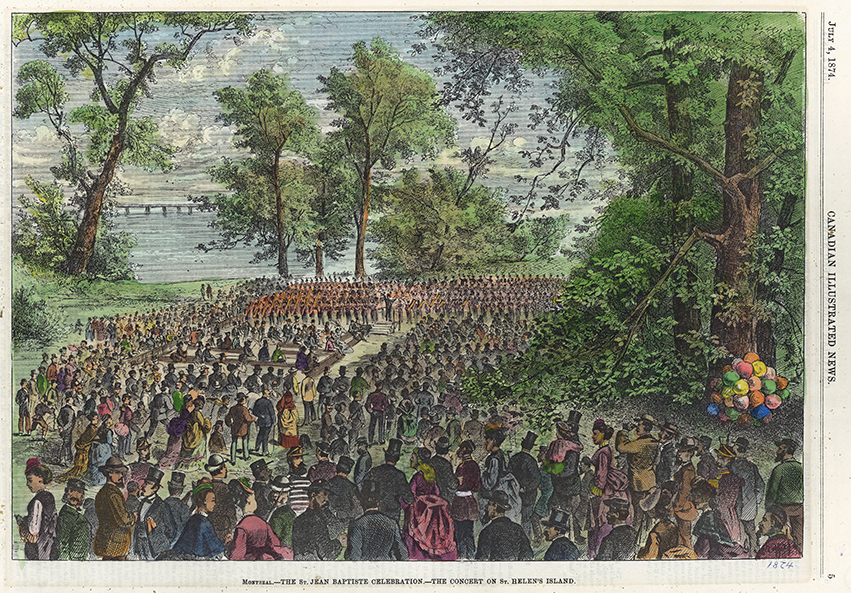

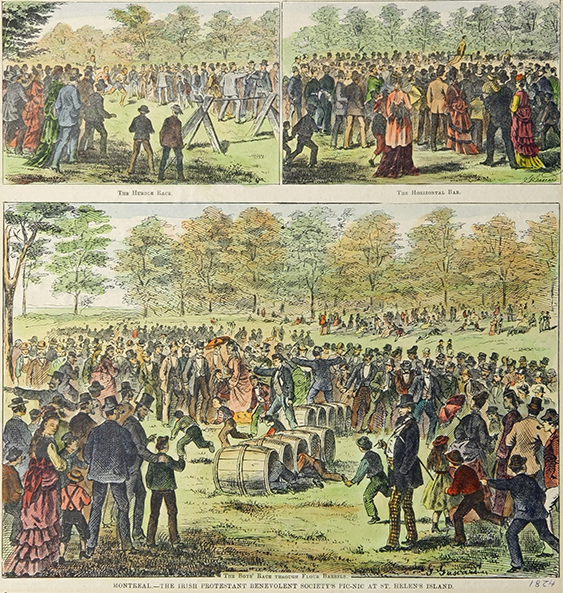

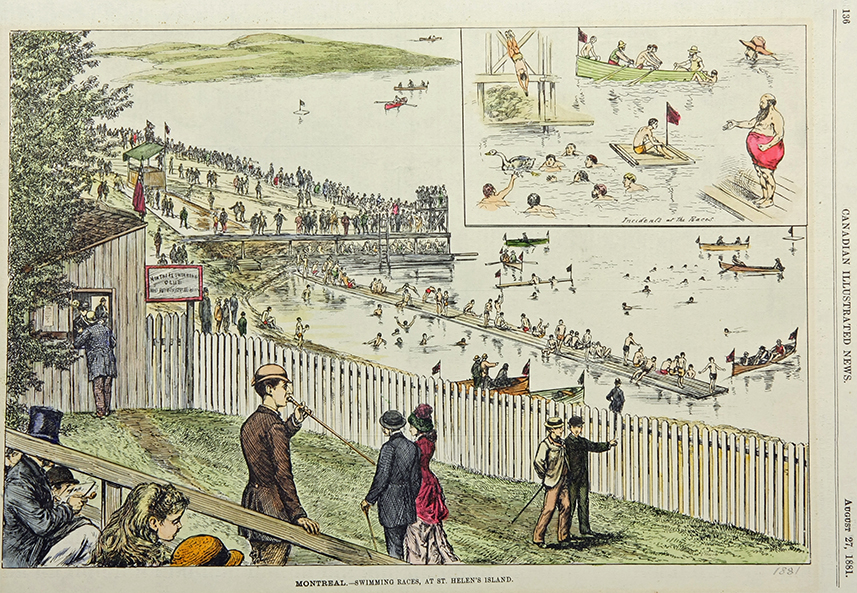

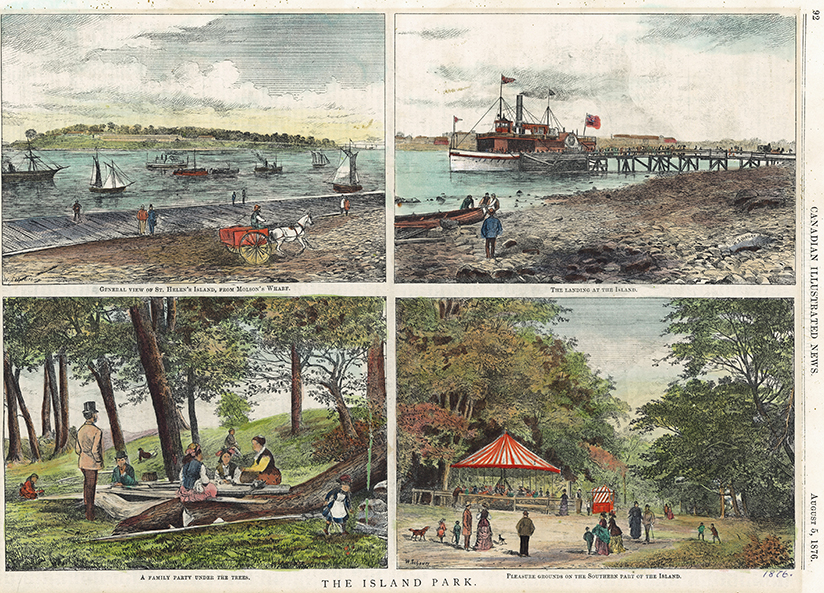

Les journaux soulignent abondamment l’événement. L’Opinion publique et le Canadian Illustrated News notamment, journaux pionniers de la presse illustrée au Canada et publications très populaires, nous apportent un précieux témoignage graphique sur les débuts et la première décennie d’existence de ce grand espace public.

| Pour en apprendre plus sur l’île avant l’ouverture du parc, lire l’article L’île Sainte-Hélène, avant de devenir un parc public |

Avant même l’ouverture officielle, la population civile avait été admise sur l’île lors d’occasions spéciales, comme le 1er juillet 1873, fête du Dominion, confirmant l’intérêt des Montréalais·e·s pour ce site enchanteur.

Le parc est inauguré avec un pique-nique auquel assistent 6000 personnes et un grand concert auquel participent plus de 600 choristes et 23 formations musicales.

Quelques semaines plus tard, le Canadian Illustrated News publie une série d’esquisses de l’artiste W. Scheuer montrant des vues de différents endroits de l’île et de bâtiments souvent vétustes, donnant l’impression d’un endroit bucolique et romantique un peu à l’abandon, où la nature reprend ses droits.

Après l’inauguration, les Montréalais·e·s s’approprient rapidement l’île et son parc. Les différentes sociétés nationales qui représentent les communautés culturelles de la ville y organisent souvent des pique-niques, finançant même leurs activités grâce au prix du passage du traversier, doublé ces jours-là.

La popularité de l’île ne fera que s’accroître dans les décennies suivantes : des centaines de milliers de personnes s’y rendent chaque été, et on note une forte affluence les dimanches et les jours fériés. Afin de maintenir l’ordre et d’empêcher les excès, des règles strictes sont édictées, limitant par exemple la visite de l’île aux heures de clarté, et un gardien est nommé pour en assurer la surveillance, qui aura sous son autorité un petit corps de constables.

Piques-niques et sports à l'honneur

Parc du peuple, l’île Sainte-Hélène est depuis son ouverture un lieu prisé pour les pique-niques. Cette activité familiale et conviviale, peu coûteuse et chaleureuse, demeurera longtemps une des façons les plus populaires de profiter de la fraîcheur et de la beauté de l’île.

L’activité physique et le sport sont aussi à l’honneur sur l’île, bien avant les Jeux olympiques de 1976. La baignade y est particulièrement appréciée. Fondé peu après l’ouverture du parc, le Montreal Swimming Club obtient l’autorisation de s’installer à la pointe nord de l’île, dans un secteur normalement réservé aux militaires, à condition que son accès soit strictement réservé à ses nageurs.

Plus tard, dans les années 1930, on aménage une lagune au sud de l’île, pour favoriser une baignade sécuritaire dans les eaux du fleuve. Après la Deuxième Guerre mondiale, à cause de la pollution du fleuve, on se ravise et l’on construit le Pavillon des baigneurs, première piscine publique extérieure de Montréal, toujours en fonction de nos jours. La plage Jean-Doré, quant à elle, sera aménagée au tournant des années 1990, utilisant des dispositifs naturels pour filtrer l’eau en vue de la baignade.

Rassemblements et grands événements

L’île est un lieu idéal pour les rassemblements et les grands événements, tels que festivals ou concerts en plein air. On pourrait aussi la surnommer « l’île aux enfants », car les journaux et les photographies d’époque révèlent qu’on y organisait très souvent des journées d’activités réunissant des centaines, voire des milliers d’enfants venant des quatre coins de la ville. Il semble qu’on les rassemblait d’abord dans les divers parcs de la ville, pour ensuite les emmener ensemble à l’île, pour une journée de plein air qui permettait aussi à leurs parents de souffler un peu.

Nature et manèges

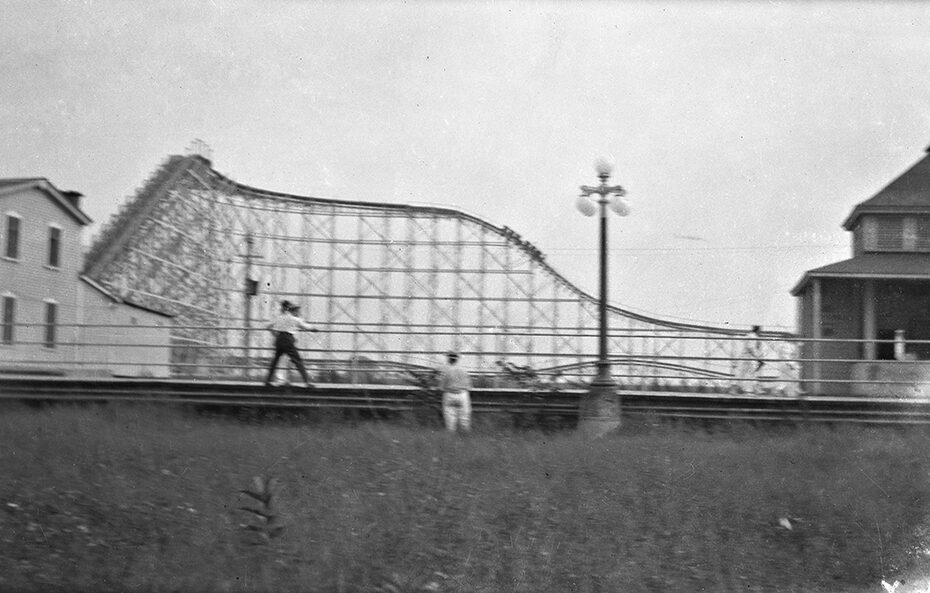

L’histoire de ce grand parc est marquée par une tension entre le désir de préserver ce milieu naturel et celui de lui donner une vocation foraine. Si le parc est censé rapprocher la population – notamment la classe ouvrière – de la nature, plusieurs rêvent, au début du 20e siècle, de faire de l’île un « Coney Island » montréalais, « véritable éden populaire » (La Presse, 20 mai 1905), à l’exemple du célèbre lieu de divertissement new-yorkais.

Dès les premières années du parc, des concessionnaires y exploitent d’ailleurs des jeux et des manèges, mais la concurrence d’autres parcs forains est vive, dont celle du parc Sohmer (1889-1919), sur la rive montréalaise face à l’île, juste à l’ouest de la Brasserie Molson, et même celle du parc King Edward (1910-1922), à l’île Grosbois, dans l’archipel de Boucherville. Les militaires limitent également la construction de nouvelles structures sur l’île.

Il faudra attendre la création de La Ronde, pour l’Exposition universelle et internationale de 1967 (Expo 67), pour réaliser ce rêve d’un véritable parc d’attractions, et l’on fera alors le compromis d’épargner autant que possible l’intégrité naturelle de l’île en confinant celui-ci au secteur de l’ancienne île Ronde, fusionnée avec l’île Sainte-Hélène par des travaux d’ingénierie colossaux.

De grandes transformations

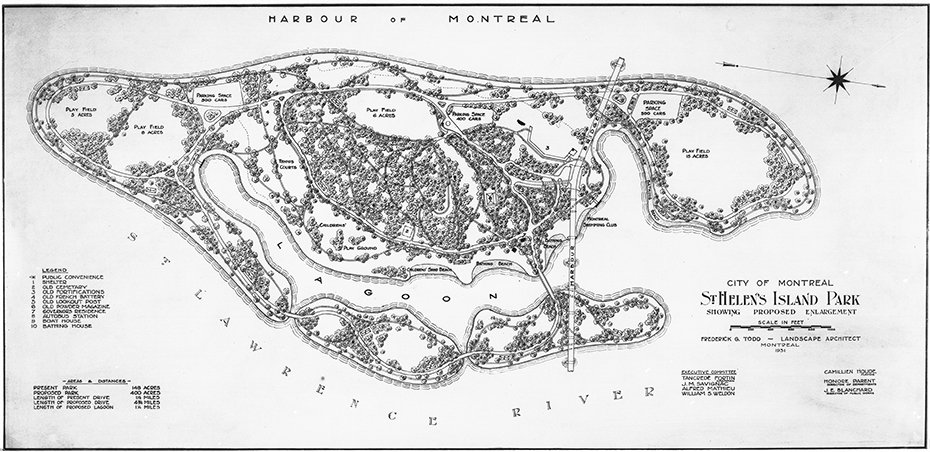

Néanmoins, l’île connaîtra des transformations majeures au 20e siècle, comme on le sait. Si des projets d’aménagement sont formulés dès l’ouverture du parc, c’est apparemment durant les années 1930 que les choses se mettent sérieusement en branle, après la construction du pont du Havre (renommé Jacques-Cartier en 1934) et l’arrivée de l’automobile sur l’île.

Frederick Todd, pionnier de l’architecture paysagiste au Canada (et disciple de Frederick Law Olmsted, qui avait conçu le parc du Mont-Royal), imagine un plan directeur ambitieux qui comprendrait la fusion de l’île Sainte-Hélène avec ses voisines, projet qui ne se réalisera que plus de 30 ans plus tard, pour Expo 67. Néanmoins cette période voit s’amorcer l’aménagement moderne du parc, avec le développement de multiples infrastructures de loisirs tels que la Tour de Lévis (1936), le Pavillon des baigneurs (aujourd’hui le Complexe aquatique, 1953), le restaurant Hélène-de-Champlain (1955), le Musée Stewart (1955), le théâtre La Poudrière (1957)… Ralentis par la crise, les travaux sont arrêtés pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que le gouvernement fédéral reprend l’île en vue d’y installer le camp S/43, où seront internés des centaines de civils britanniques d’origine italienne.

La plus grande transformation sera évidemment celle qui, en vue d’Expo 67, fera presque tripler la superficie de l’île Sainte-Hélène en la fusionnant avec les îles Ronde et aux Fraises, et en créant presque de toutes pièces sa grande voisine l’île Notre-Dame à partir de l’ancienne île à la Pierre (ou île Moffat), des travaux nécessitant des millions de tonnes de terre et de pierres excavées entre autres durant la construction du métro de Montréal.

Il y aurait encore tant à dire sur l’île, qui a amorcé avec Expo 67 sa période la plus dynamique. À survoler son histoire dans la longue durée, elle nous fait l’effet d’un joyau en perpétuelle mutation, si près du cœur de Montréal et de Longueuil, mais en même temps séparé d’eux par un fleuve impétueux.

Références

Bolduc, Ginette et Danielle Dulude. L’île Sainte-Hélène et son gardien, 1896-1916, Longueuil, Société historique du Marigot, 1992.

Daignault, Sylvain et Paul-Yvon Charlebois. L’île Sainte-Hélène avant l’Expo 67, Québec, Les Éditions GID, 2015.

Desharnais, Josée. « La gestion des loisirs publics à Montréal : l’exemple du parc de l’île Sainte-Hélène, 1874-1914 ». Mémoire de maîtrise (histoire), Université de Montréal, 1998.

Gervais, Diane et al. Deux îles, un parc, une ville… : le parc Jean-Drapeau, au cœur de l’histoire de Montréal, Montréal, Société du parc Jean-Drapeau, 2017.