Émergence de la modernité graphique au Québec

Les premiers signes de modernisme apparaissent dans l’affiche bien avant Expo 67.

4 avril 2025

Avec ses illustrations figuratives, son approche narrative chargée, ses ornementations et typographies vieillottes, et ses compositions de l’espace approximatives, la production graphique publicitaire du Québec, avant les années 1970, aurait été entièrement marquée du sceau de la tradition.

Ce mythe, qui perdure encore de nos jours, est nourri par l’arrivée flamboyante d’un lot de graphistes étrangers venus imposer le style international et les canons du modernisme avec Expo 67. L’histoire, difficile à reconstituer en raison de la disparition de bien des protagonistes et de leurs œuvres, est en fait plus compliquée et en bonne partie fausse.

Les précurseurs

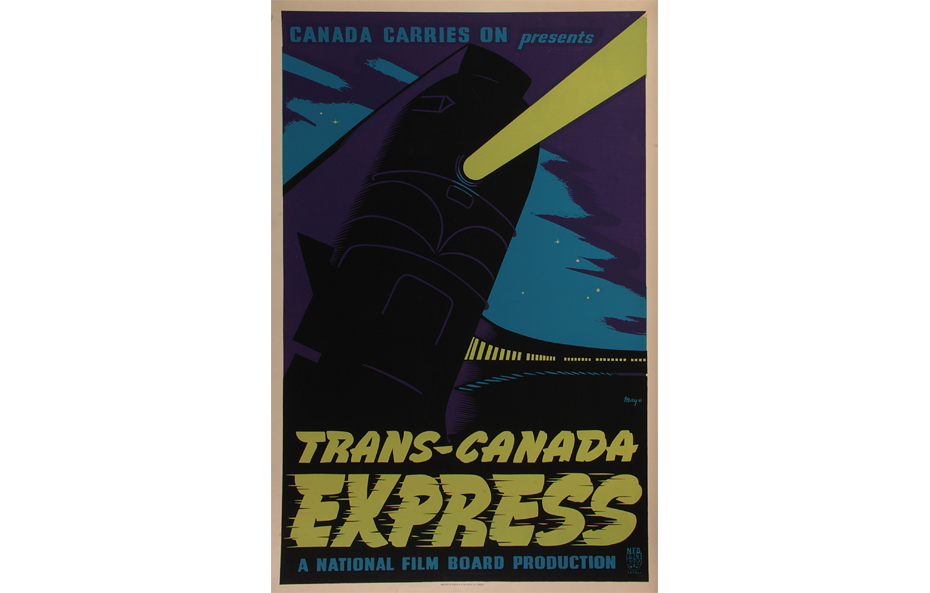

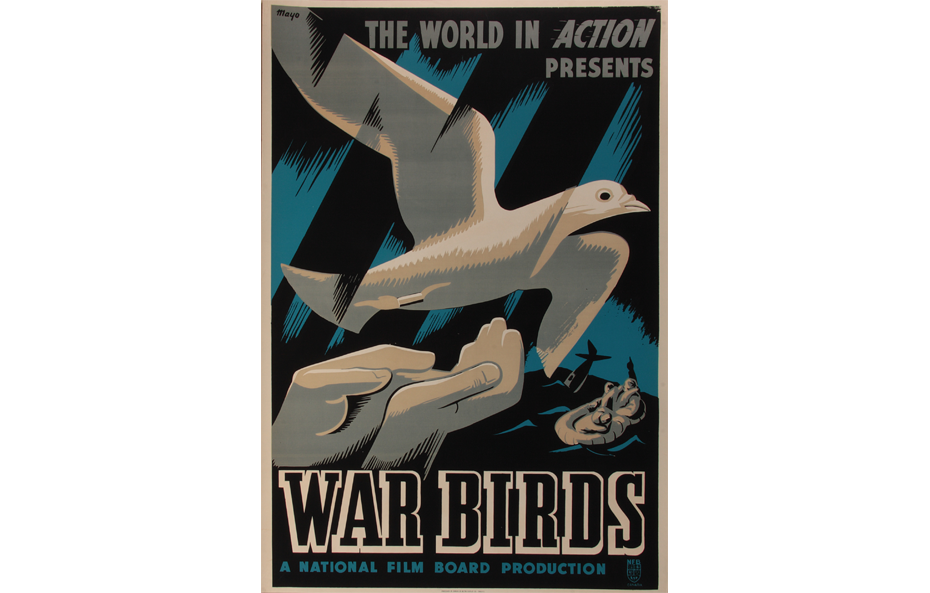

Une entreprise privée, le Canadien Pacifique (CP), fondée en 1881, et un organisme gouvernemental, l’Office national du film du Canada (ONF), créé en 1939, sont à l’origine des premières productions d’affiches modernes durant les années 1930 et 1940.

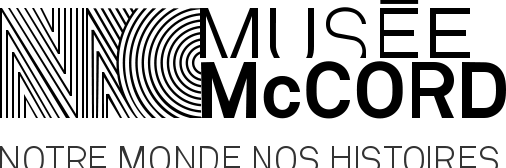

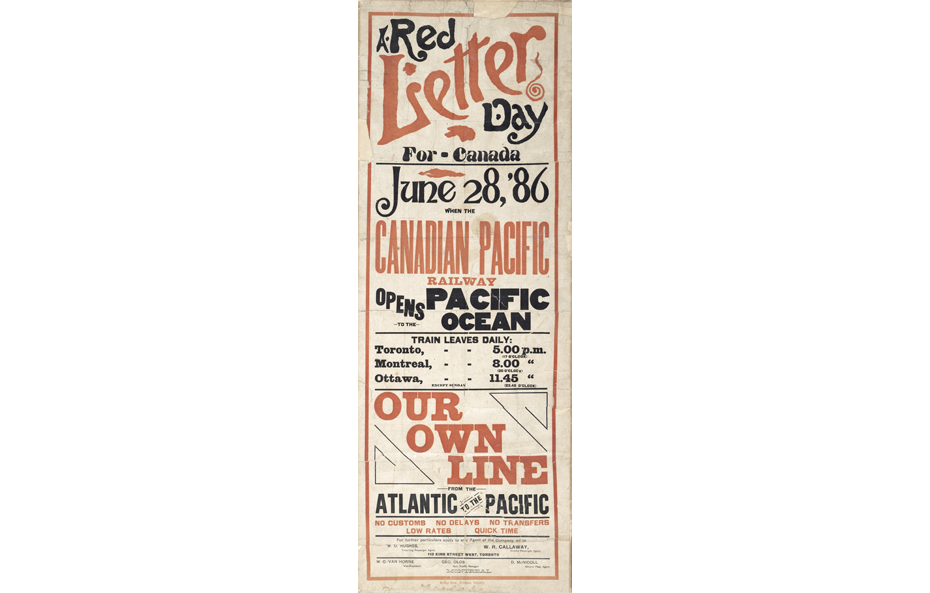

Le CP a pour mandat de construire une ligne de chemin de fer reliant les provinces canadiennes d’un océan à l’autre. Dès sa création, il se lance dans des campagnes publicitaires misant sur les affiches, les brochures et les encarts dans les magazines. Il n’hésite pas à engager des dizaines d’artistes canadiens ou étrangers dont les œuvres graphiques seront reproduites à des milliers d’exemplaires et distribuées à travers le monde. Vers 1934, un atelier de sérigraphie ouvre ses portes dans les murs de la gare Windsor, à Montréal. La plupart des affiches de deux artistes prolifiques, représentatifs d’un style plus moderniste, Norman Fraser, puis Peter Ewart, y seront imprimées.

Norman Fraser, dont on ne sait à peu près rien, sauf qu’il habite à Montréal au moins de 1930 à 1953, réalise quantité d’affiches de styles très variés. Elles vont de simples affiches typographiques à l’affiche résolument moderniste Play Golf, créée en 1939 pour l’Hôtel Empress de Victoria. On remarquera aussi sa production d’affiches en photomontages, telle Romance Route to Europe, de 1938, annonçant les traversées transatlantiques.

Peter Ewart est né en Saskatchewan, mais son éducation, sa formation en graphisme et sa carrière d’affichiste se déroulent à Montréal. Ski, réalisée en 1941, est sa première commande du CP. C’est le début d’une longue collaboration qui dure jusque dans les années 1950. Ses affiches teintées d’un certain modernisme mettent en action des personnages dans divers décors canadiens ou exotiques.

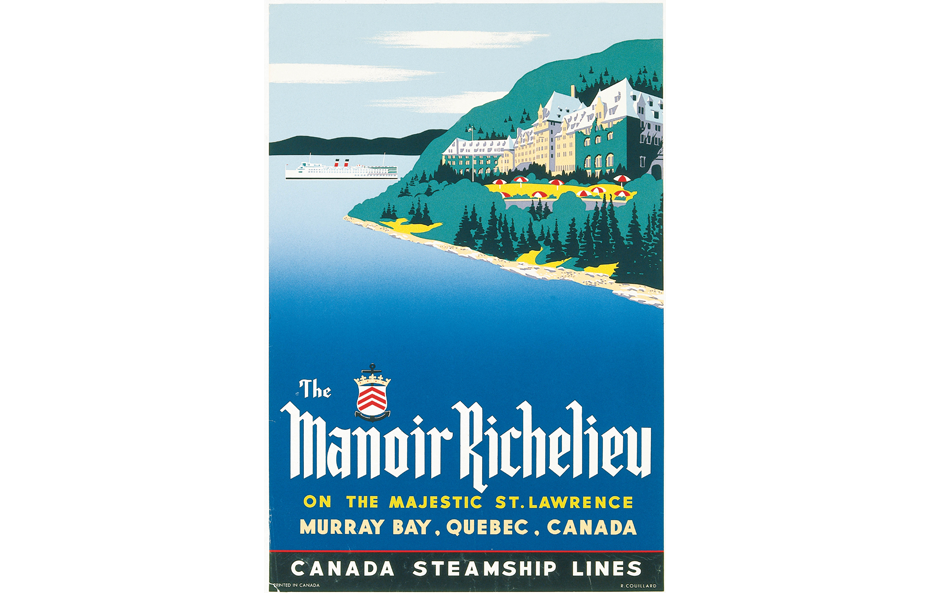

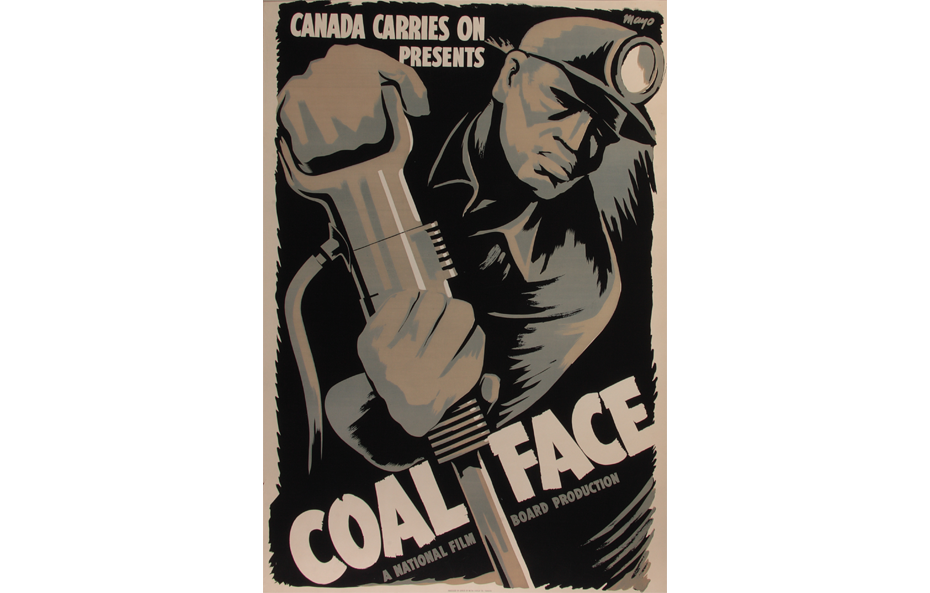

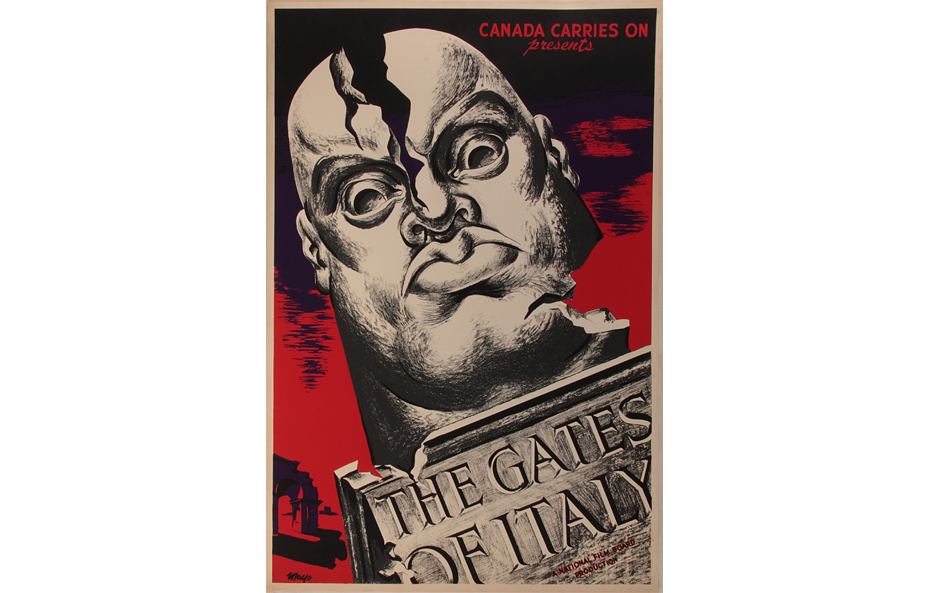

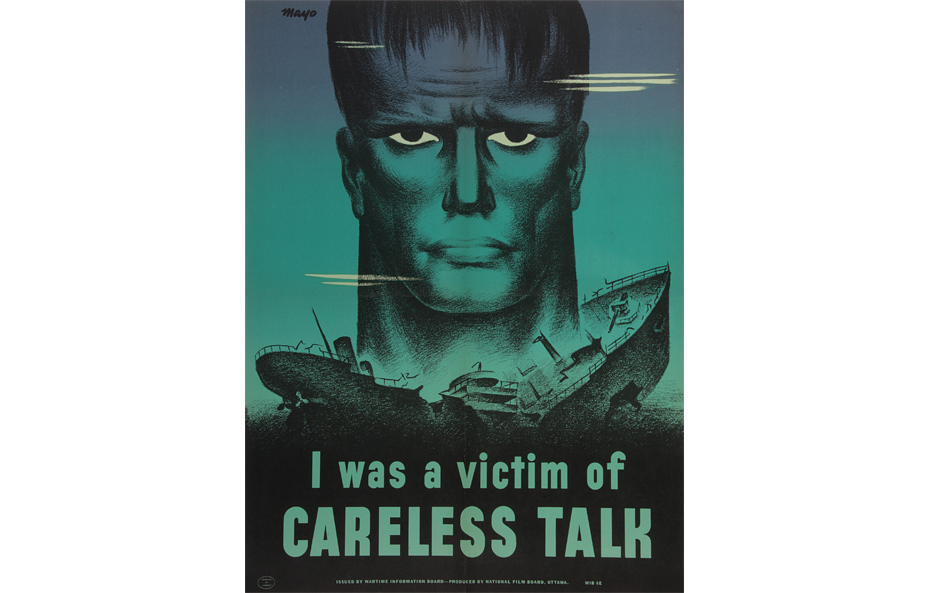

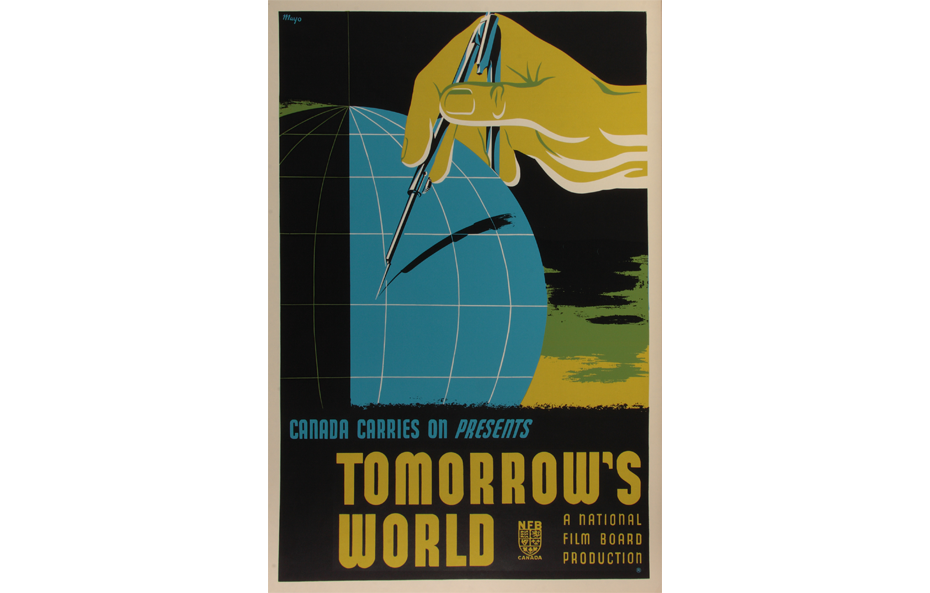

Parmi les affiches de l’ONF, les plus remarquables sont l’œuvre d’un jeune architecte montréalais, Harry Mayerovitch. Sous le pseudonyme de « Mayo », celui-ci conçoit pour les films de propagande de guerre produits entre 1942 et 1944 des images d’un modernisme graphique étonnant pour l’époque au Canada.

Mayerovitch favorise les aplats de couleurs franches et la simplicité du trait, qui donnent toute leur force à ses œuvres. Diplômé en arts et en architecture de l’Université McGill, et formé à la gravure sur bois au Mexique, Mayerovitch retourne, après la guerre, à sa pratique de l’architecture – avec en parallèle la peinture et la caricature – et ne produira plus aucune affiche.

Les premiers enseignants modernistes

Dès les années 1940, plusieurs institutions liées au milieu des beaux-arts offrent des formations spécialisées en graphisme. La School of Art and Design de l’Art Association of Montreal (devenue le Musée des beaux-arts de Montréal en 1949) propose, à partir de 1945, des cours de graphisme publicitaire sous la direction d’Allan Harrison.

L’École des arts graphiques, inaugurée en 1944, offre quant à elle un programme d’art publicitaire, à partir de 1946, où Henry Eveleigh fait sa marque comme enseignant.

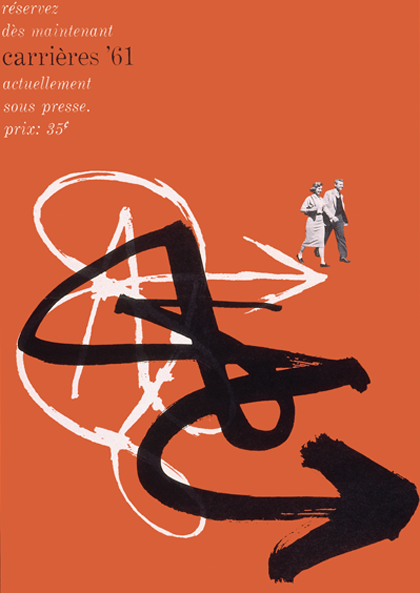

Harrison et Eveleigh deviennent les fervents promoteurs d’un graphisme résolument nouveau, moderniste, dégagé du style conservateur dominant au Québec. Avec leurs collègues Charles Fainmel et Carl Dair, ils multiplient les textes expliquant la pratique de l’advertising design (dessin publicitaire). Leur volonté est de lui donner ses lettres de noblesse, grâce à de solides connaissances et à des techniques et des savoir-faire spécifiques, essentiels à une nouvelle pratique moderne.

Allan Harrison est né à Montréal en 1911. Formé à l’École des beaux-arts de Montréal, il étudie ensuite à l’Art Students League de New York. De 1941 à 1946, il enseigne à la School of Art and Design de l’Art Association of Montreal, puis à l’Université Sir George Williams de 1961 à 1966, et à l’Université du Québec à Montréal de 1970 à 1972.

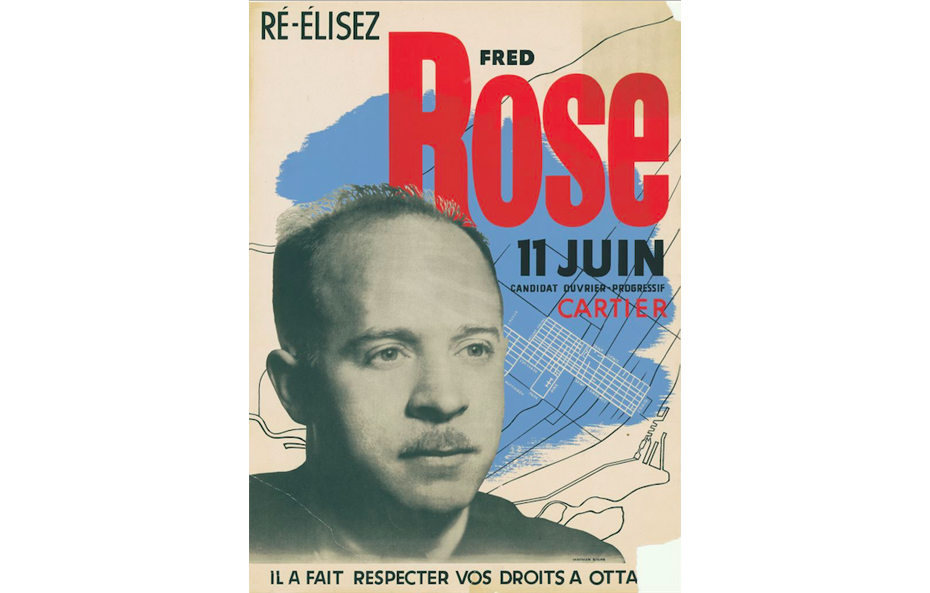

Il est l’auteur, en 1945, de l’affiche de la campagne du seul élu communiste canadien, Fred Rose, représentant la circonscription montréalaise de Cartier. Si la photographie du candidat présenté en gros plan est classique, son photomontage sur un fond de carte stylisée du quartier et une typographie moderne très forte sont des éléments totalement nouveaux par rapport aux affiches politiques conventionnelles qui envahissent Montréal à l’époque (et encore aujourd’hui).

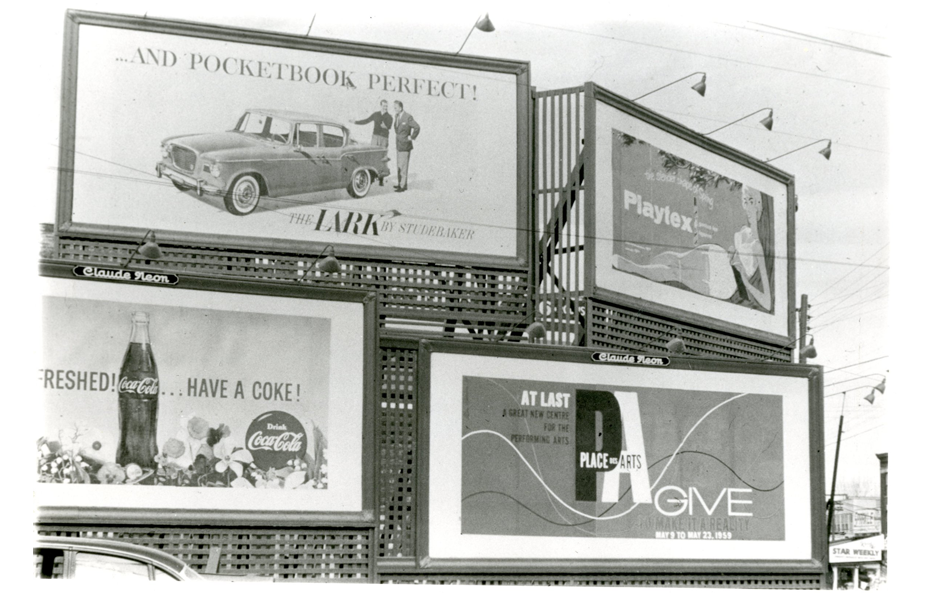

Son affiche typographique et symboliste de 1959 pour le financement de la Place des Arts de Montréal détonne également dans le paysage montréalais, comme le montre sa version en panneau routier au milieu des habituelles productions des agences de publicité.

Henry Eveleigh, de nationalité britannique, est né à Shanghai en 1909. Après des études en beaux-arts à la Slade School of Fine Art de l’Université de Londres, il part à Bruxelles pour effectuer un stage et entreprend en 1929 des études à l’Institut supérieur des arts décoratifs à La Cambre, en Belgique. Il s’installe à Montréal en 1938.

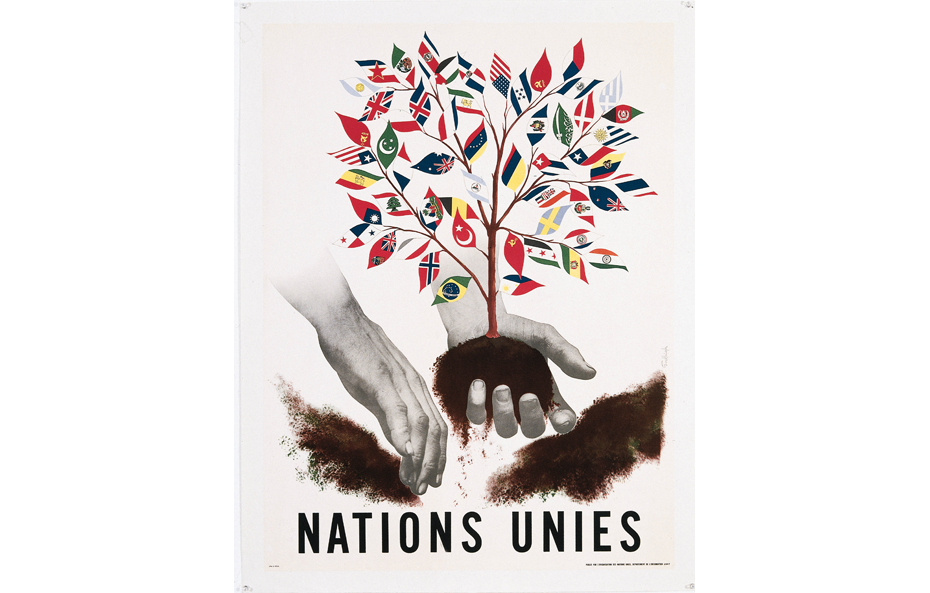

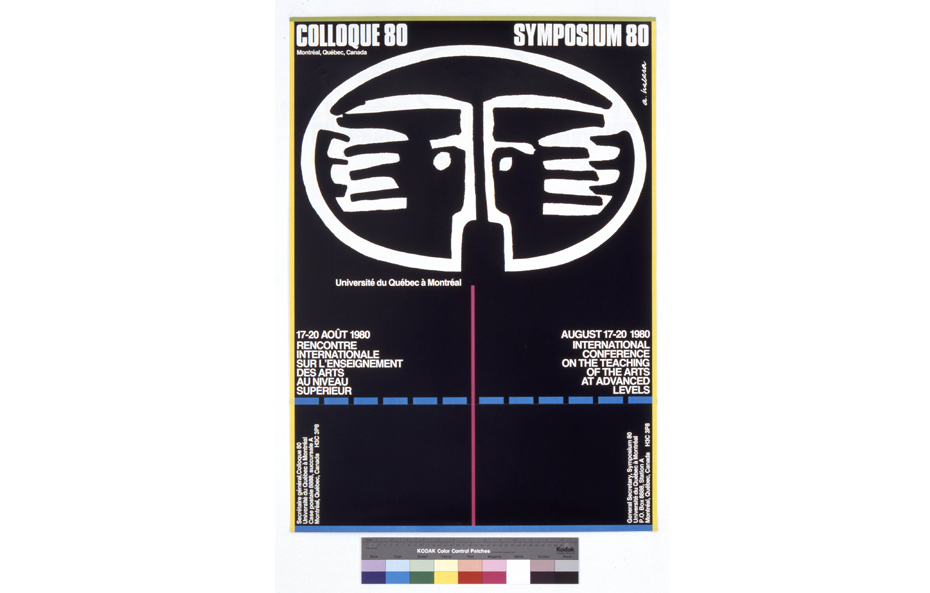

L’œuvre qu’il réalise lors du premier concours international d’affiches lancé en 1947 par les Nations Unies remporte les grands honneurs et est diffusée en de multiples langues à travers le monde entier. En 1947, Eveleigh participe à la mise en place d’un nouveau programme de graphisme publicitaire à l’École des beaux-arts de Montréal, programme dont il sera le directeur pendant 20 ans. En 1969, il devient le premier directeur du programme de design graphique à l’Université du Québec à Montréal, où il enseignera jusqu’en 1980.

À partir de la fin de 1967, avec la création du réseau des collèges d’enseignement général et professionnel (cégeps), des cours en « Graphisme – Arts appliqués » sont mis sur pied. Leurs étudiants pourront poursuivre leur formation supérieure dans les divers programmes de design graphique offerts par l’Université du Québec à Montréal, l’Université Laval, l’Université du Québec en Outaouais et l’Université Concordia. La profession se structure et la Société des graphistes du Québec voit le jour en 1974.

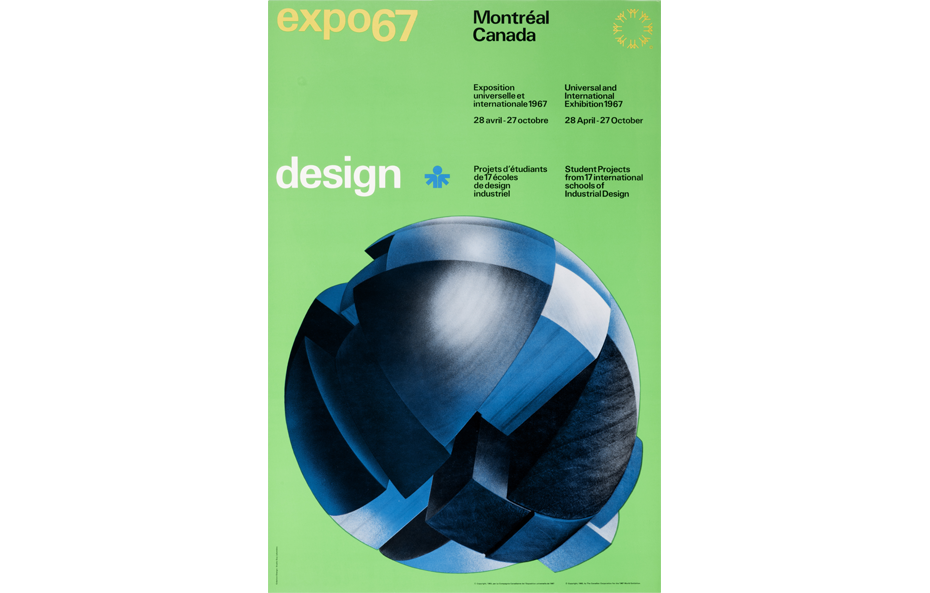

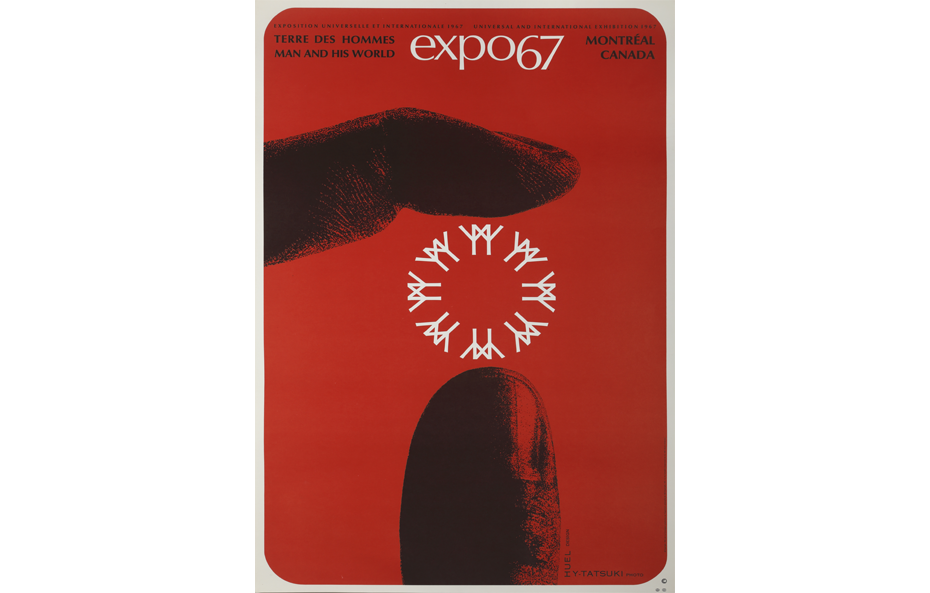

Le style international, Expo 67 et les Jeux olympiques de 1976

Dans le domaine du design graphique, nul doute que le style international, souvent appelé, à tort ou à raison, « École suisse », fut dominant, pour ne pas dire hégémonique, des années 1930 aux années 1970. Il faut dire que le style international, associé à de profondes transformations industrielles, sociales et économiques, se développe en parallèle de la multiplication des échanges dans le monde, notamment grâce aux grandes revues internationales spécialisées, et qu’il se veut un symbole de modernité et d’efficacité.

Parmi ses éléments clés, on trouve l’abstraction formelle, une grille graphique stricte, une esthétique fonctionnaliste, des insertions photographiques, la police de caractères Futura, créée en 1927 par Paul Renner, puis la police Helvetica de Max Miedinger, à compter de 1957.

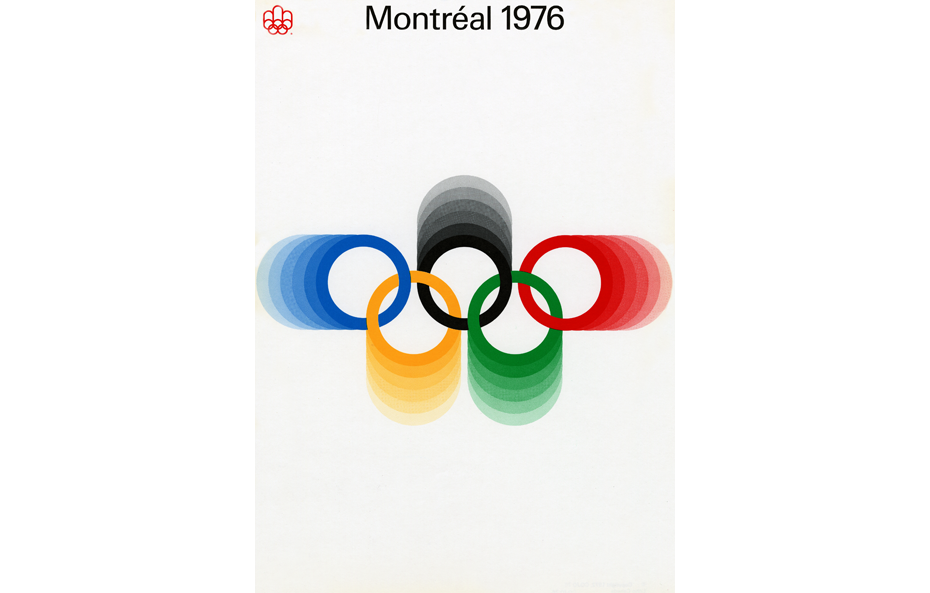

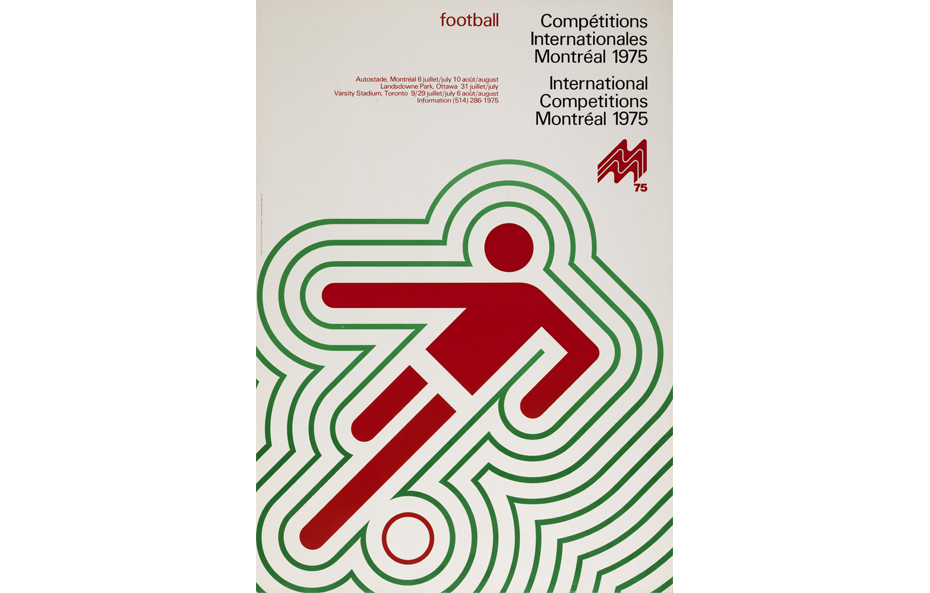

Deux événements internationaux de très grande importance, l’Exposition universelle de 1967 et les Jeux olympiques de 1976 vont se dérouler à Montréal et faire découvrir le Québec à des millions de personnes. Ce sera l’occasion pour un certain nombre de graphistes chargés de produire le matériel de promotion de ces événements de faire connaître leur travail.

Les premiers diplômés des programmes de graphisme québécois, dont les plus connus sont Gilles Robert, Roger Cabana, Réal Séguin, Georges Beaupré, Raymond Bellemare, Yvon Laroche, Pierre-Yves Pelletier, Georges Huel et Guy Lalumière, participent à cet effort de promotion. Se joignent à eux quelques jeunes Européens arrivés au Canada dans les années 1950-1960, tels Ernst Roch, Rolf Harder ou Fritz Gottschalk.

| Rolf P. Harder, un pionnier du design graphique canadien Regard d’un passionné d’histoire du design graphique moderniste sur les archives de Rolf P. Harder |

Contre-culture et graphisme

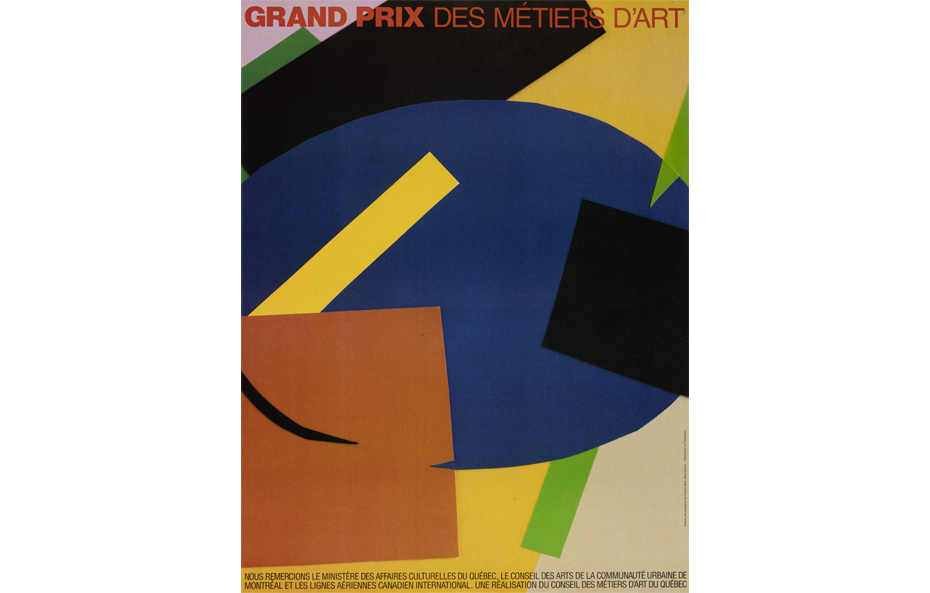

C’est pour réintroduire dans le design graphique l’illustration, une touche artisanale et l’émotion, que des créateurs vont explorer de nouvelles approches. Pop art et op art, mais aussi retour à l’Art nouveau et à l’Art déco sont au cœur des créations graphiques du mouvement de contre-culture qui se développe durant les années 1960 aux États-Unis, puis en Angleterre, avant d’essaimer dans le monde.

Des graphistes et affichistes iconoclastes

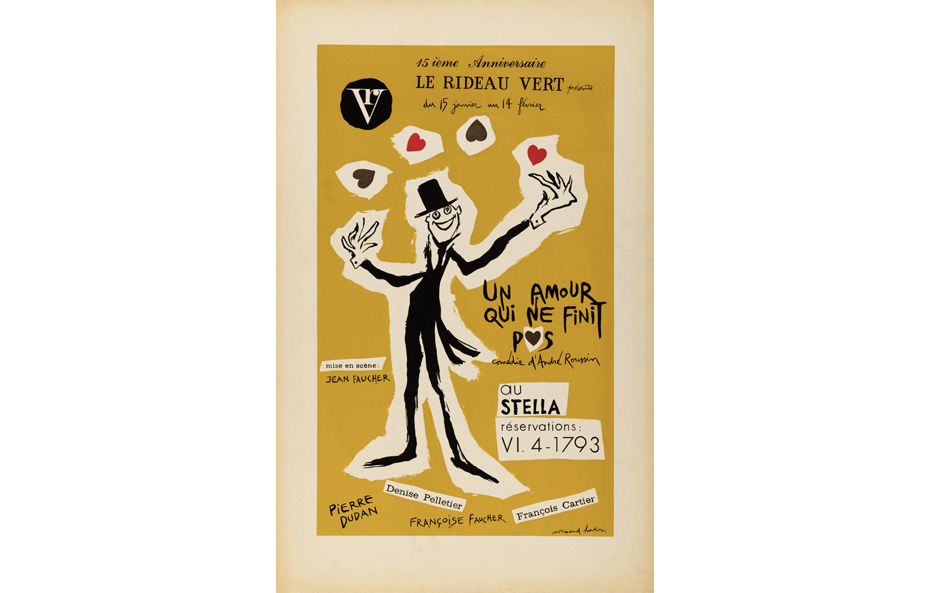

Après la Seconde Guerre mondiale, la scène théâtrale montréalaise est en ébullition. L’affiche est un des moyens utilisés pour attirer l’attention du public. On fait appel à des graphistes d’horizons divers comme les caricaturistes montréalais Robert LaPalme et Normand Hudon, dont les amusantes affiches de la fin des années 1950 et du début des années 1960 sont aujourd’hui presque oubliées, ou à Gilles Robert, diplômé de l’École des arts graphiques en 1950.

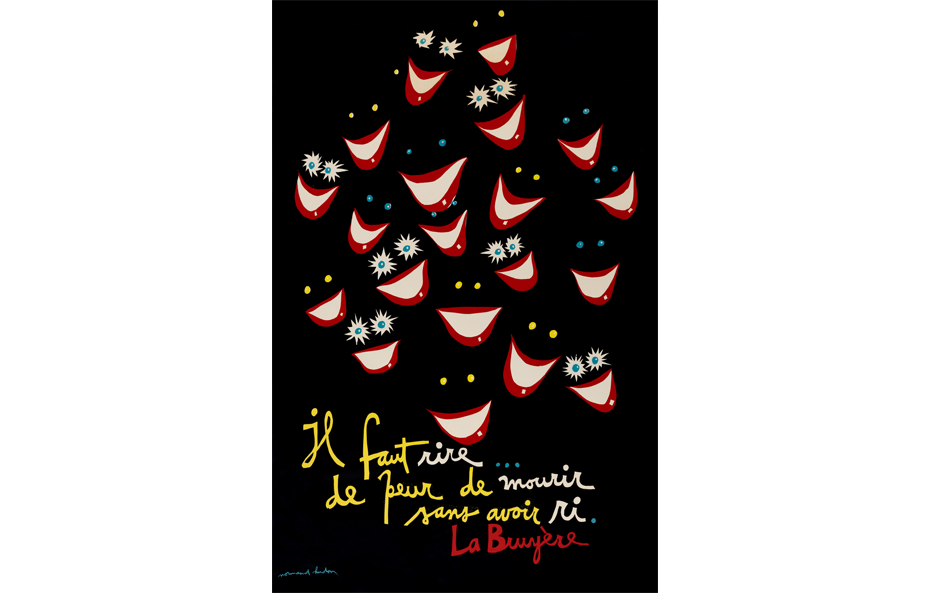

Dans le domaine des affiches culturelles, deux productions vont se démarquer durant les années 1960-1970. La première, œuvre d’un autodidacte extroverti, connu et célébré, Vittorio Fiorucci, la seconde aussi secrète que son auteur, Gérald Zahnd, formé en Suisse aux meilleures écoles de l’époque.

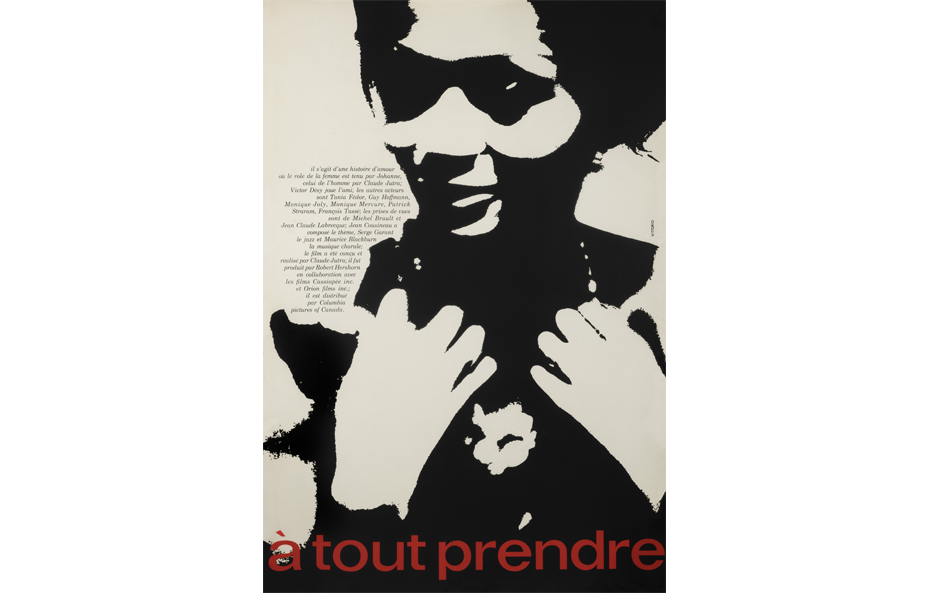

Né en 1932 en ex-Yougoslavie de parents italiens, Vittorio Fiorucci émigre au Canada en 1951, où il commence une carrière de bédéiste et de photographe, avant de se lancer dans le graphisme, sans formation dans aucune de ces disciplines.

Vittorio obtient un de ses premiers contrats comme affichiste dans le monde du cinéma avec le film À tout prendre, de Claude Jutra, en 1963. Un début d’autant plus remarqué que le film et l’affiche vont recevoir de nombreux prix.

En 1964, Vittorio devient le directeur artistique du Festival international du film de Montréal, et réalise quelques affiches qui sortent de l’ordinaire. Il utilise sa technique des papiers découpés-déchirés et de forts contrastes de couleurs vives pour créer ses illustrations.

Ses affiches pour les expositions de sculpture Confrontation, tenues à la Place des Arts et au Jardin botanique de Montréal, sont de la même veine et remarquables par leur totale abstraction.

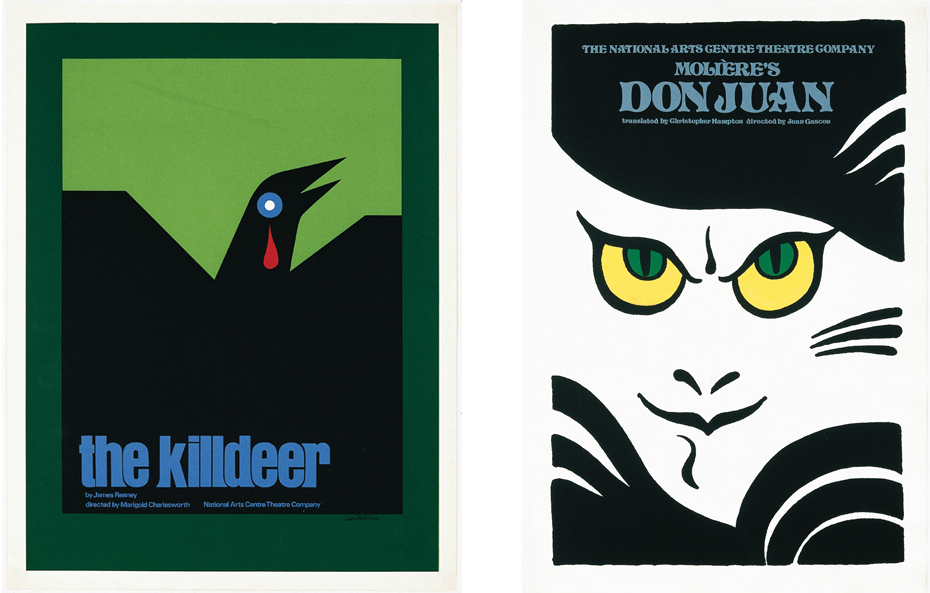

Durant les années 1970, Vittorio crée les affiches du théâtre du Centre national des Arts, à Ottawa, dont celles des productions The Killdeer et Don Juan, annonciatrices de sa célèbre série pour l’Opéra de Montréal de la fin des années 1980 et du début des années 1990.

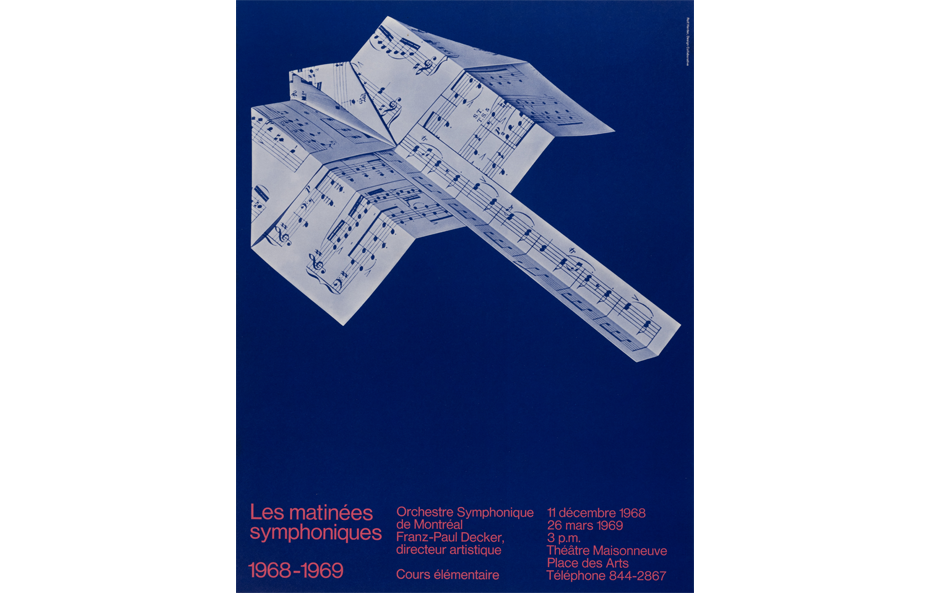

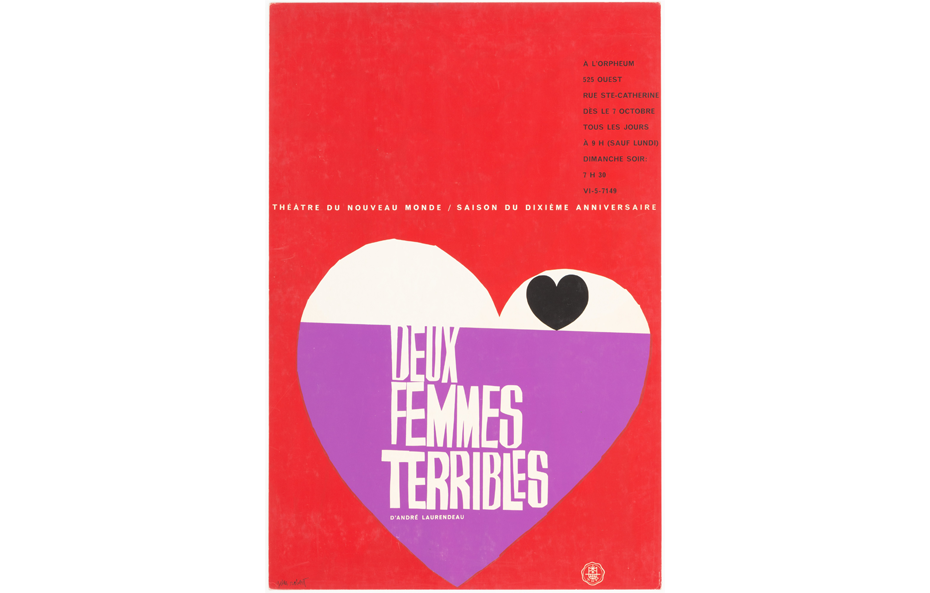

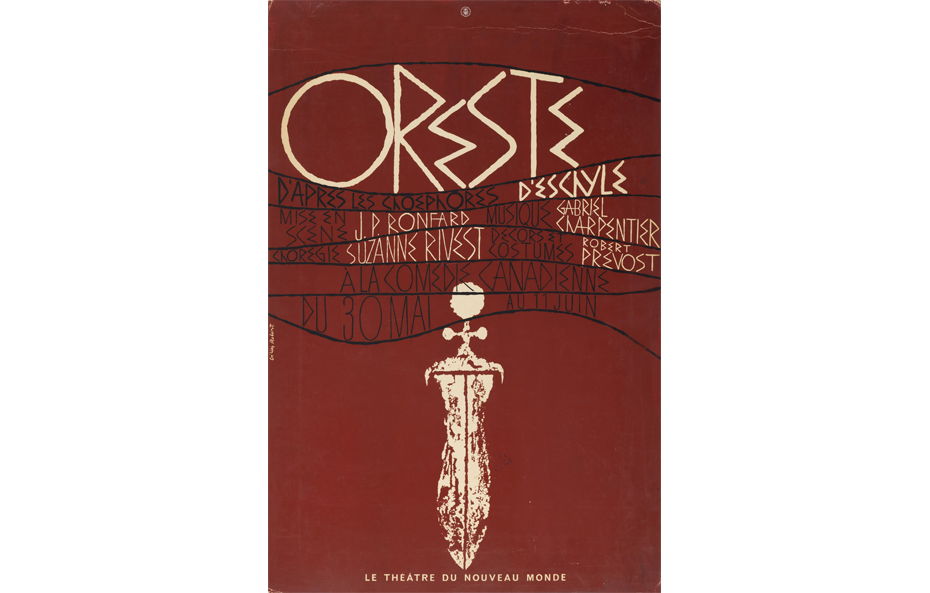

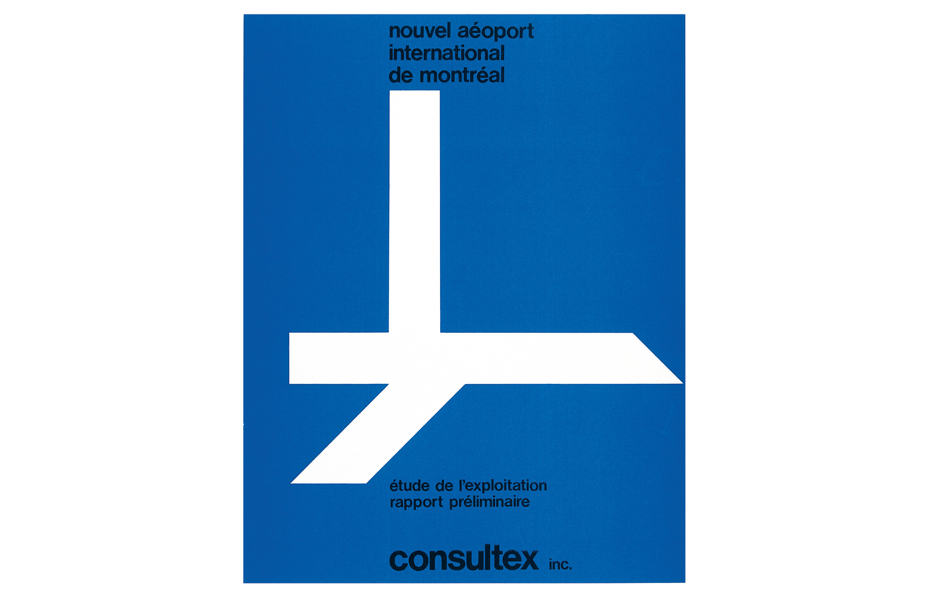

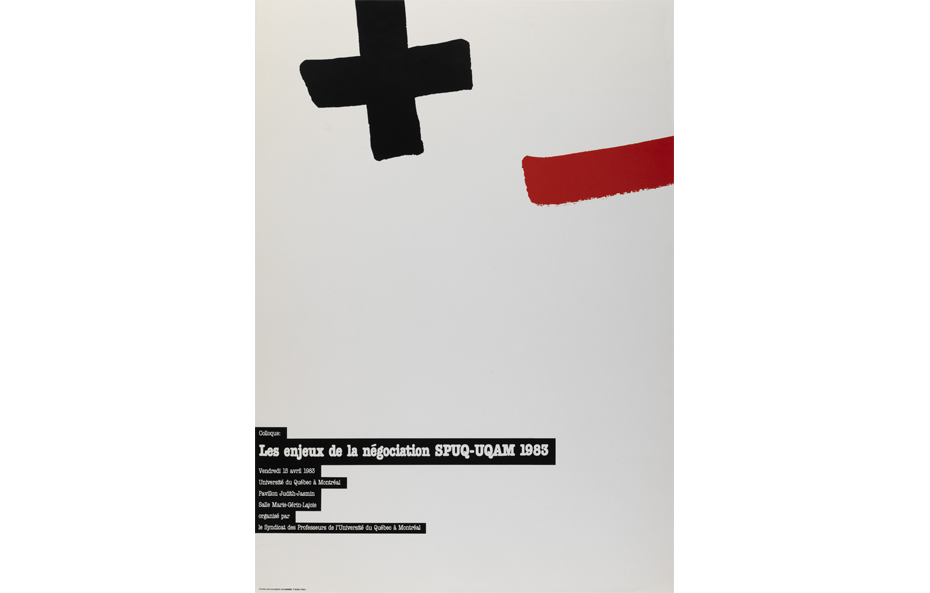

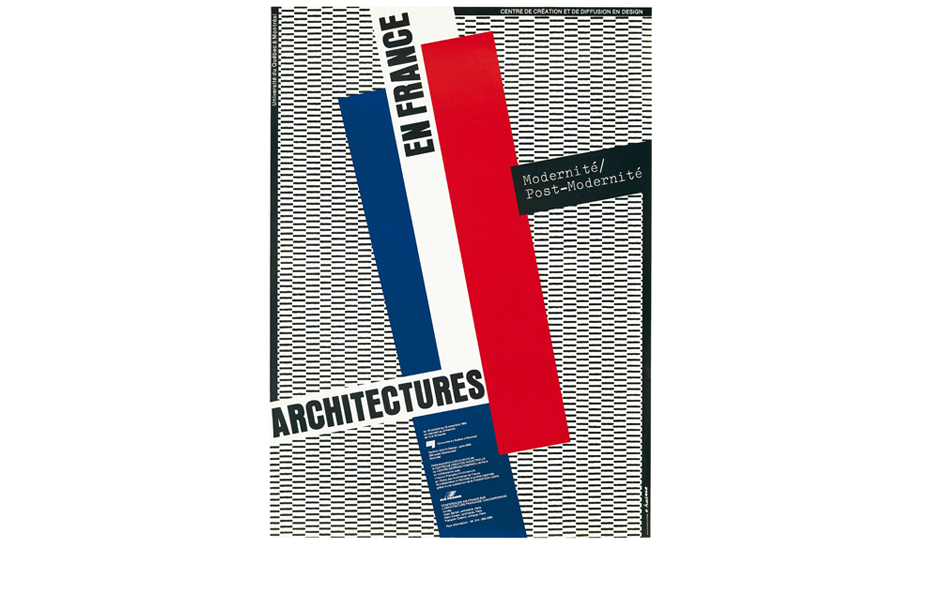

Le designer graphique et affichiste le plus méconnu au Québec est sans nul doute Gérald Zahnd. Né en Suisse en 1941, formé à l’École des beaux-arts de Lausanne, puis à l’École suisse de céramique / École des arts et métiers de Vevey, il s’installe à Montréal en 1964. Zahnd collabore avec plusieurs architectes, créant des œuvres d’art pour des édifices publics, avant d’entamer une carrière de graphiste. Il travaille pour des organismes publics, des compagnies privées, de même que pour le milieu du cinéma et surtout du théâtre.

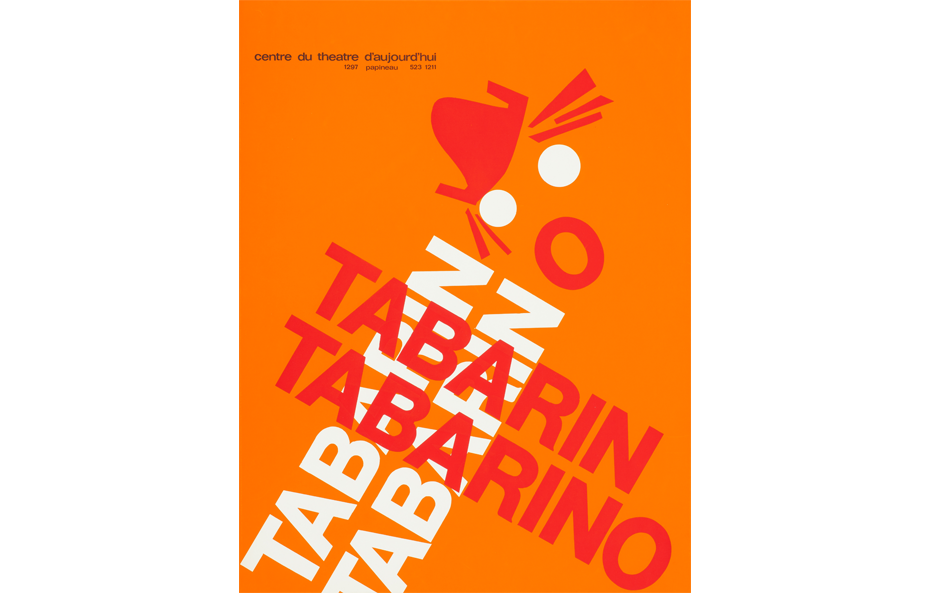

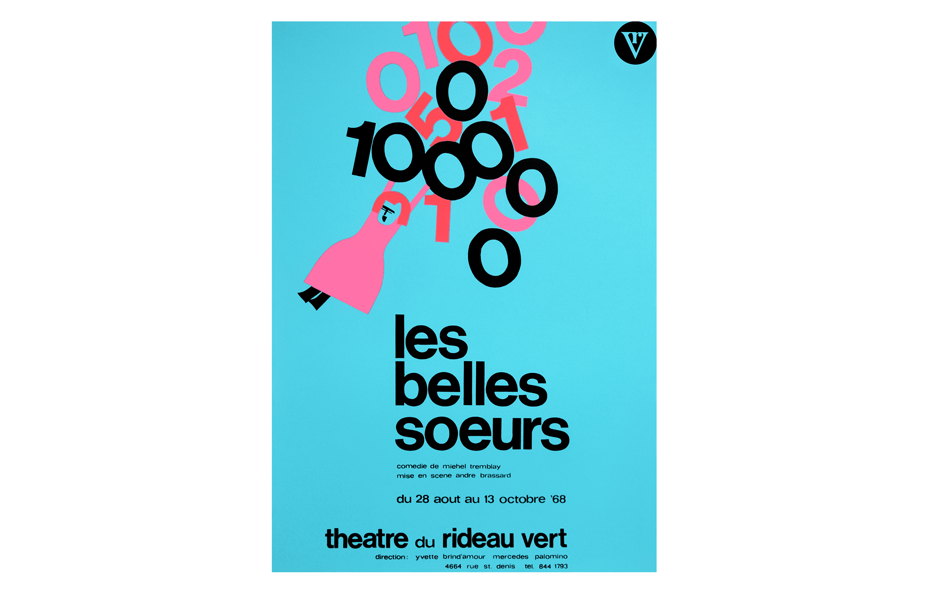

Ses créations fusionnent les acquis détournés d’un style international et des propositions graphiques originales, colorées, ludiques, inspirées des libertés artistiques de la contre-culture.

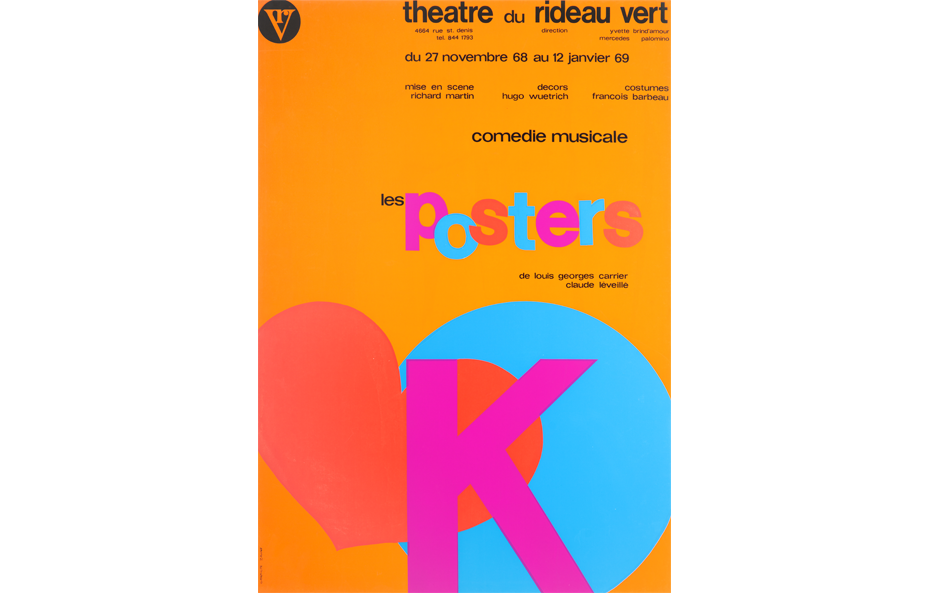

La longévité de la collaboration de Gérald Zahnd avec les directions du Théâtre du Rideau Vert et du Théâtre du Nouveau Monde (TNM) est en bonne partie à la base de la confiance et de la liberté de création dont il bénéficie. Durant près de 15 ans, il multiplie les explorations graphiques, que ce soit à travers la première de ses trois affiches pour Les belles–sœurs et celle pour Les posters, deux pièces présentées au Théâtre du Rideau Vert, ou encore les affiches qu’il réalise pour les productions Eugène Ionesco, du TNM et Tabarin Tabarino, du Théâtre d’Aujourd’hui.

L’affiche moderne au Québec

Contrairement à une idée répandue, la pratique du graphisme au Québec n’a jamais été un milieu clos, refermé sur lui-même. Comme dans plusieurs autres domaines artistiques, la modernité, si elle ne dominait pas, a influencé les créateurs québécois bien avant la fin des années 1960.

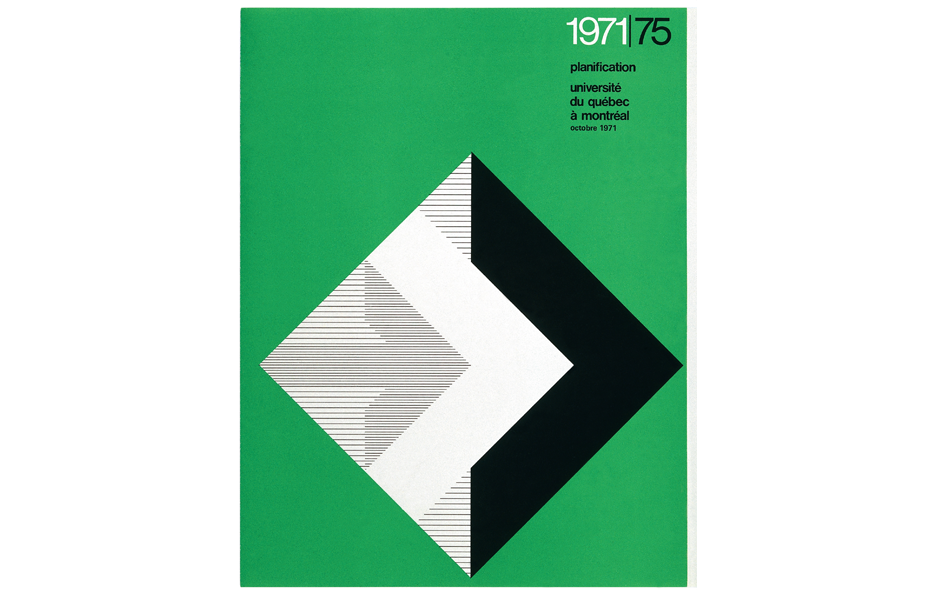

Certains graphistes qui œuvrent au Québec des années 1930 aux années 1970 sont des produits de l’ancien système et ont reçu leur formation des modernistes qui enseignaient à l’Institut des arts graphiques ou au sein d’une école de beaux-arts. Initiés au Québec, plusieurs iront ensuite parfaire leur formation en Europe ou aux États-Unis. D’autres viennent de l’étranger, où ils ont été formés, puis pratiquent au Québec. Parmi eux, le Suisse Frédéric Metz, arrivé en 1967, et le Polonais Alfred Halasa, en 1976, deviendront des piliers du programme de design graphique de l’UQAM, où ils formeront durant une quarantaine d’années une grande partie des graphistes actuellement les plus réputés du Québec.

Références

CHOKO, Marc H. Les maîtres de l’affiche en sérigraphie, Suresnes (France), Éditions du Limonaire, 2021, 262 p.

CHOKO, Marc H. Canadian Pacific. Creating a Brand, Building a Nation, Berlin, Callisto Publishers, 2015, 384 p.

CHOKO, Marc H., Paul BOURASSA et Gérald BARIL. Le design au Québec, Montréal, Éditions de l’Homme, 2003, 384 p.

CHOKO, Marc H. L’affiche au Québec, des origines à nos jours, Montréal, Éditions de l’Homme, 2001, 286 p.