La Petite-Bourgogne : jazz, mémoire et science pour filles ambitieuses

Un quartier où le jazz danse sur les murs, où les fresques chuchotent l’histoire, et où la science inspire les filles.

18 février 2025

Ma première rencontre avec la Petite-Bourgogne

C’était un mercredi comme les autres. Enfin, presque. Direction Les Scientifines, un organisme qui initie des jeunes filles, en grande partie afrodescendantes, aux sciences avec une énergie contagieuse. Ma fille voulait en savoir plus sur les volcans ; moi, je cherchais à comprendre pourquoi ce quartier déborde d’histoire et de jazz. Une fois sur place, le centre communautaire Oliver Jones, qui abrite Les Scientifines, m’a tout de suite happée. Oui, Oliver Jones, comme le géant du jazz. Ici, même les murs chantent.

Un quartier qui groove avec l’histoire

La Petite-Bourgogne n’est pas un quartier montréalais comme les autres. C’est ce qu’on appelle un « Black space », un espace où l’histoire, la culture et les expressions artistiques des communautés noires prennent vie, résistent et s’affichent. Tout commence à la fin du 19e siècle, quand des porteurs de wagons-lits émigrent des États-Unis et des Caraïbes. Ces travailleurs noirs, mal payés mais respectés, lancent les premiers accords d’une communauté étroitement soudée.

Néanmoins, ce sont souvent leurs épouses et les femmes du quartier qui jettent les bases des institutions sociales et culturelles. Le Coloured Women’s Club of Montreal, fondé en 1902, devient un important pilier de soutien communautaire. Des figures comme Daisy Peterson Sweeney façonnent également l’histoire culturelle en formant des générations de musiciens.

Puis, il y a l’UNIA (Universal Negro Improvement Association), fondée par Marcus Garvey et où les femmes jouent un rôle de premier plan. Cette organisation militante prône l’émancipation des Afrodescendant·e·s bien avant que cette revendication soit mondialement reconnue. Et bien sûr, il y a le jazz, omniprésent dans le quartier. C’est là qu’Oscar Peterson apprend ses premières gammes et qu’Oliver Jones affine ses solos. Au Rockhead’s Paradise, un bar et club de Jazz, la musique fait tomber les barrières raciales, au moins pour une nuit.

Une fresque, une histoire

Chaque mur du quartier a une histoire à raconter. Prenez la fresque dédiée à Daisy Peterson Sweeney, éducatrice musicale légendaire et pilier de la formation des jeunes talents noirs, ou la murale Jazz Born Here, un vibrant clin d’œil à l’impact culturel de la Petite-Bourgogne. Incarnant le concept de « Black space », ces fresques donnent une visibilité à des récits souvent oubliés ou marginalisés et perpétuent la mémoire collective noire dans un contexte urbain en perpétuelle mutation. Elles ne font pas que décorer les rues : elles revendiquent un droit d’exister, de se souvenir et de s’affirmer.

Lors de son passage à Montréal en 1990, Nelson Mandela a rappelé que la liberté n’a de sens que si elle inclut la justice sociale pour tous et toutes. Ce message fait écho à l’histoire de la Petite-Bourgogne, qui continue d’incarner cette lutte pour la reconnaissance et l’inclusion. Les fresques, en lui rendant hommage, s’inscrivent dans cette continuité de résistance et d’espoir.

Les organismes : le pouls de la communauté

Les Scientifines, DESTA Black Youth Network et Harambec continuent d’écrire l’histoire communautaire du quartier. Les Scientifines offrent un espace où les filles explorent la science à l’abri des stéréotypes. DESTA accompagne les jeunes adultes noirs vers leurs objectifs éducatifs et professionnels, tandis qu’Harambec milite pour l’empouvoirement des femmes noires. Ces organismes sont des bastions du « Black space » contemporain, où les jeunes peuvent imaginer, créer et revendiquer leur place dans la ville.

Construire le futur : Passés composés et futurs proches

L’histoire vivante de la Petite-Bourgogne inspire aussi aux nouvelles générations le goût de réimaginer leur environnement. C’est là qu’intervient Passés composés et futurs proches, une initiative du CCA (Centre Canadien d’Architecture) qui vise à accroître l’accès des jeunes BIPOC à l’éducation en architecture et aux espaces muséaux.

En 2024, un atelier phare, Réimaginer l’architecture communautaire, a été tenu au CÉDA dans la Petite-Bourgogne. Les participant·e·s ont utilisé l’histoire du Negro Community Centre (NCC) comme tremplin pour imaginer un espace communautaire actif et inclusif. Cette initiative invite les jeunes à comprendre comment l’architecture peut refléter, mais aussi transformer, les besoins d’une communauté. Avec des activités qui conjuguent le hip-hop, l’urbanisme ou la cartographie des récits de quartier, ce programme répond au besoin de réappropriation de l’espace urbain par des communautés historiquement marginalisées.

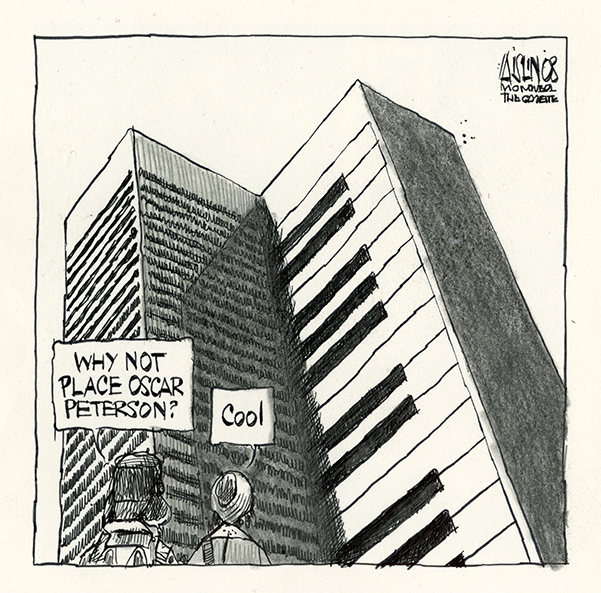

Une question qui dérange : et la toponymie ?

Mais il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi aucune rue, aucune station de métro ne porte-t-elle le nom d’une figure noire emblématique, comme Daisy Peterson Sweeney, Oscar Peterson ou Oliver Jones ? Pourquoi faut-il encore se contenter d’hommages artistiques éphémères alors que la mémoire noire, et en particulier celle des femmes, mériterait d’être marquée de façon durable dans le paysage urbain ? La toponymie n’est pas seulement un ensemble de noms anodins ; elle a des implications politiques. Renommer une rue, une station ou une place est une manière de dire : « Cette histoire compte, elle mérite d’être gravée dans la mémoire collective. »

Pourquoi tout cela importe

La Petite-Bourgogne est bien plus qu’un quartier de Montréal : c’est un symbole vivant de résilience, de créativité et d’histoire noire. Dans une ville où les récits dominants peuvent effacer les traces des communautés marginalisées, ce quartier reste un espace de résistance culturelle et d’affirmation identitaire. En incarnant le concept de « Black space », la Petite-Bourgogne nous invite à réfléchir à une ville où chaque espace raconte une histoire, où les mémoires cohabitent et où les identités multiples sont célébrées. Une chose est sûre : ce quartier jazze autant qu’il questionne.

Avec l’aimable contribution de Leslie Touré Kapo à la relecture.