Manger local

Carrés potagers, jardins communautaires et marchés publics : redécouvrez la vie urbaine et l'accès aux produits agricoles locaux d'autrefois.

16 avril 2025

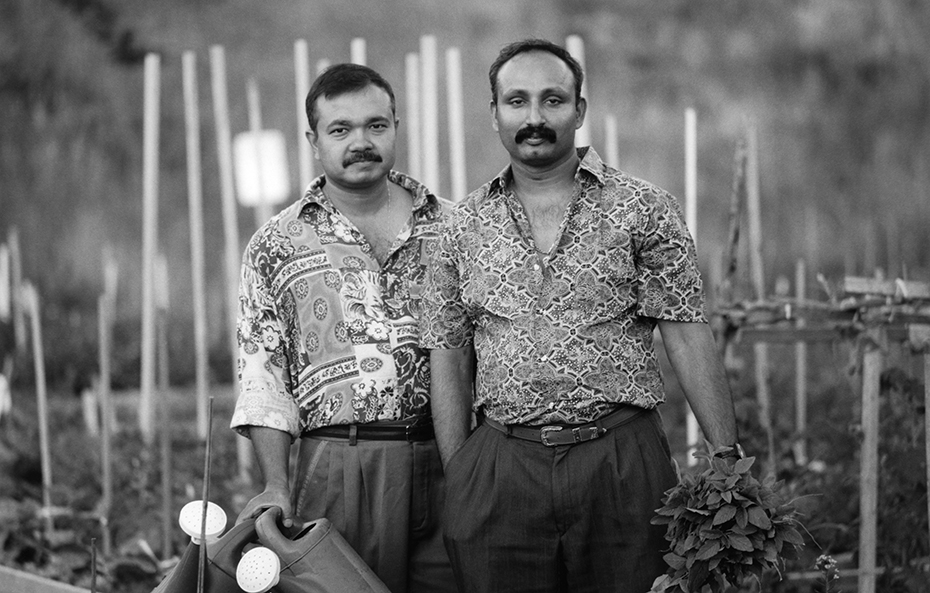

Les aliments locaux font partie depuis longtemps de l’expérience urbaine. Ces photographies de la collection du Musée, prises principalement à Montréal et dans les environs entre les années 1860 et 1990, illustrent différents contextes – carrés potagers dans l’arrière-cour, jardins communautaires, marchés publics – où les produits de la terre sont au premier plan et favorisent les relations humaines.

À l’heure où les gens de la ville se préoccupent de plus en plus de la provenance de leurs aliments, il convient de rappeler que par le passé, l’accès aux produits agricoles locaux était un aspect normal de la vie urbaine.

Construit entre 1684 et 1687, le Séminaire de Saint-Sulpice est l’un des plus vieux bâtiments sur l’île de Montréal. Des prêtres sulpiciens y habitent encore, près de 335 ans plus tard.

Le jardin monastique privé du séminaire, photographié ici depuis l’une des tours de la basilique Notre-Dame, remonte aussi à l’époque du Régime français. Fidèles à la tradition des jardins des cloîtres médiévaux, le tracé géométrique et les allées symétriques figurent sur un plan de la ville datant de la fin du 18e siècle. Le jardin à vocation agricole était aussi agrémenté de quelques éléments ornementaux, ce qui en faisait un lieu paisible propice aux loisirs et au recueillement.

Situé derrière l’hôpital des Sœurs grises, ce jardin potager a été photographié en 1867. Remarquez-vous les rangées de boîtes en bois vitrées dans le coin inférieur droit? Ces mini-serres permettaient aux légumes de survivre à une plantation précoce, allongeant ainsi la courte saison de croissance à Montréal.

Les communautés religieuses du 19e siècle étaient reconnues pour leur autosuffisance. Les Sœurs grises faisaient pousser des fruits et des légumes non seulement pour leurs membres, mais aussi pour les résidents et résidentes de l’hôpital. Bien que relativement petit, ce jardin comblait néanmoins une partie des besoins de la communauté.

La majeure partie des produits agricoles et des céréales consommés chaque année par les religieuses et les personnes dont elles prenaient soin était cultivée sur la terre fertile de la seigneurie de Châteauguay (située à environ 20 km au sud-ouest de Montréal) qui avait été achetée par la fondatrice des Sœurs grises, Marguerite d’Youville, en 1765.

Situé en bordure du fleuve, le marché Bonsecours, un bâtiment à coupole construit entre 1844 et 1847, abritait initialement un marché public au rez-de-chaussée et des salles de réunion et d’exposition aux étages supérieurs.

En 1904, le marché Bonsecours était devenu le principal marché public de Montréal. Son intérieur était principalement constitué d’étals. Deux fois par semaine durant les périodes achalandées de l’année, notamment à la fin de l’été et au début de l’automne, les fermiers et leurs véhicules stationnés envahissaient les rues avoisinantes. Le marché Bonsecours était un point de rencontre central entre la clientèle de Montréal et les agriculteurs des régions rurales.

La Ville de Montréal a fait construire le « marché Neuf » sur ce site vers 1807, afin d’alléger la pression sur le vieux marché de la place Royale, devenu trop achalandé pour la ville en pleine croissance.

En 1815, cette place de marché était occupée par une longue structure en bois munie d’un avant-toit pour protéger la clientèle et les vendeurs et vendeuses des intempéries et du soleil. Après l’ouverture en 1847 du marché Bonsecours situé non loin, la halle de bois fut démolie. Rebaptisé place Jacques-Cartier, le site est devenu une aire de « débordement » pour les fermiers les jours de marché.

Ici, on vendait la marchandise en gros et au détail. Le chariot de Henry Macey, au premier plan à gauche, vient peut-être juste d’arriver. Son cheval est toujours attelé aux brancards de bois, contrairement aux voitures des vendeurs à l’arrière-plan. Macey venait sans doute acheter des provisions pour son épicerie, située dans le petit quartier de Victoria Town, près du pont Victoria.

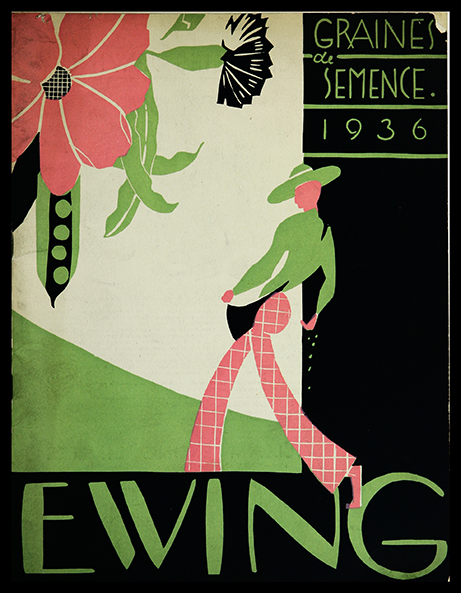

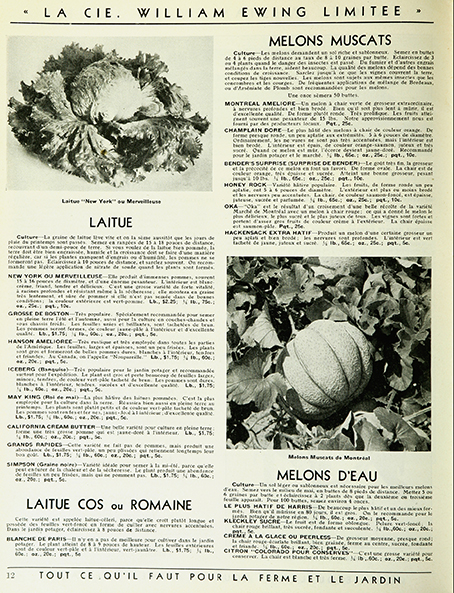

Au début du 20e siècle, faire pousser des fruits et des légumes pour le marché local était une importante source de revenus pour les agriculteurs de la région de Montréal et d’ailleurs au Canada.

Donald Ross, que l’on voit à droite, était un important maraîcher et hôtelier d’Edmonton réputé pour ses légumes – les plus gros, les plus variés et aux formes les plus bizarres de la région. Un habitué des concours de sociétés agricoles, Ross a créé un style d’étalage qui faisait ressortir l’attrait visuel et l’abondance de ses récoltes.

Après la Deuxième Guerre mondiale, l’agriculture sur l’île de Montréal a connu une baisse radicale avec l’augmentation des ventes de terres agricoles suburbaines que l’on subdivisait pour faire place à de nouveaux ensembles résidentiels.

Selon des comptes rendus de l’époque, le melon de Montréal ressemblait à un gros cantaloup, mais de couleur verte, avec un léger goût de muscade. C’était un produit d’exportation populaire auprès des restaurants et des hôtels aux États-Unis, et les journaux locaux en ont fait la publicité de la fin des années 1890 à la fin des années 1930.

Au moment où cette photographie a été prise, la Ferme Benny était louée pour la culture maraîchère, mais au siècle précédent, c’était la résidente d’été de la famille Benny, qui embauchait un fermier pour s’occuper des activités agricoles de la ferme.

Robert Benny, un quincaillier de Montréal, semble avoir eu un intérêt particulier pour l’agriculture. À la fin du 19e siècle, il a participé à des concours organisés par des sociétés agricoles locales où il a remporté des prix pour ses légumes et ses céréales, incluant de l’orge et du blé, des carottes, des navets et des betteraves fourragères, une variété souvent utilisée pour nourrir les animaux.

L’île Bizard est une petite île située à l’extrémité ouest de Montréal. Elle est passée d’une agriculture de subsistance au 19e siècle à la culture maraîchère au 20e, exploitant une partie des terres agricoles perdues en raison de la croissance rapide des banlieues montréalaises.

En 1925 et 1926, Robert Bruce Bennet a capté plusieurs scènes ensoleillées et paisibles à l’île Bizard, photographiant des routes de campagne, des champs, de vieilles maisons de ferme, une croix de chemin et le bac à traille. Albert Chaurest, un fermier et maraîcher devenu plus tard maire de l’île Bizard, employait un homme engagé de même que ses trois fils, Conrad, Lionel et Roch, et leur cousin, afin de récolter et d’empaqueter des tomates pour le marché Bonsecours

Encore aujourd’hui, l’île Bizard a conservé une grande partie de son caractère rural, avec une zone agricole protégée par une loi depuis le début des années 1970.

Dans les années 1930 et 1940, l’arrivée des véhicules motorisés a grandement facilité la vie des fermiers des comtés environnants comme Terrebonne, Chambly, Deux-Montagnes et Laval qui devaient se rendre à Montréal les jours de marché. Voyager dans une voiture tirée par un cheval était beaucoup plus compliqué. Non seulement c’était plus long, mais les conditions climatiques rendaient parfois les déplacements difficiles.

L’été, ceux qui vivaient loin de Montréal devaient partir la veille pour arriver tard le soir, et dormir dans leur chariot pour être fin prêts tôt le lendemain matin. Voyager de nuit leur permettait de se protéger, ainsi que leur cheval, de la chaleur du soleil.

Interviewé par un journal local en 1904, un fermier expliquait qu’ils restaient souvent à la maison lors des froides journées d’hiver : « L’hiver, on risque les engelures, et il arrive que nos marchandises se gâtent et que nos chevaux meurent après avoir attrapé froid. » Voilà pourquoi certains produits agricoles et laitiers étaient difficiles à trouver au marché par temps froid avant l’époque de l’automobile.

Durant la Deuxième Guerre mondiale, aménager un jardin de la victoire était présenté comme une activité patriotique. En faisant pousser des aliments pour leurs propres besoins, les familles pouvaient participer à l’effort de guerre, réduire leur facture d’épicerie et manger plus sainement.

Le concept des « jardins de guerre » remonte à la Première Guerre mondiale, mais le terme « jardin de la victoire » semble être apparu d’abord aux États-Unis. On en fait mention dans les journaux montréalais dès 1942.

Au début de la guerre, le gouvernement canadien hésitait à promouvoir le jardinage auprès des gens de la ville, craignant que leur inexpérience n’entraîne un gaspillage des précieuses semences, dont il y avait pénurie. Lorsque cette situation s’est rétablie en 1943, le ministère de l’Agriculture a commencé à encourager activement les nouveaux jardiniers et jardinières à produire des « légumes bons pour la santé et riches en vitamines ».

Situé près du canal de Lachine dans Saint-Henri, le marché Atwater a été construit au coût d’un million de dollars et fut ouvert au public le samedi 15 avril 1933. Aucune cérémonie spéciale n’a marqué l’événement, si ce n’est la fermeture simultanée du bâtiment qu’il devait remplacer, le vieux marché Saint-Antoine situé rue Saint-Jacques.

Lorsque le marché Atwater a ouvert ses portes, son rez-de-chaussée abritait 21 kiosques de fruits, de légumes, de volailles et de poissons. Vingt étals de boucherie occupaient le premier étage. Le deuxième étage, qui faisait également office de hall public, offrait un espace où 160 fermiers pouvaient présenter leurs récoltes. À l’extérieur, 150 places de plus étaient disponibles pour les camions et les charrettes des agriculteurs.

Montréal a créé son programme de jardins communautaires en 1975, mais plusieurs programmes antérieurs ont contribué à frayer la voie à des jardins comme Châteaufort.

Un programme de jardins communautaires réussi, quoique de courte durée, a vu le jour en 1917, lorsque la Ville de Montréal a offert 75 acres d’espace vert en friche dans différents secteurs de la ville aux familles des soldats partis au front durant la Première Guerre mondiale, aux soldats de retour et aux veuves de guerre.

Sous les auspices d’associations et de clubs locaux, dont la Ligue Khaki et le Montreal Gardener’s Club, plus de mille lots ont été distribués. Les personnes participantes recevaient des semences, des outils et de l’engrais, en plus de suivre des cours d’horticulture.

Initialement créée comme programme de secours durant la Grande Dépression, la Community Garden League of Greater Montreal accordait des parcelles de terrain vacant aux chômeurs et à leurs familles. Cette ligue fournissait également des outils et des semences, permettant aux hommes d’occuper leur temps tout en cultivant des légumes pour leurs familles.

Alors que 500 lots seulement ont été attribués en 1932, dès l’année suivante, la ligue comptait près de 2 000 lots cultivés dans différents quartiers de Montréal, de Verdun à Ahuntsic. L’Association des parcs et des terrains de jeux de Montréal a maintenu ce programme populaire comme activité récréative jusqu’à la fin des années 1950.